I. La reclusión de lo bello

“Y después de Auschwitz

y después de Hiroshima, cómo no escribir”.

J. A. Valente[i]

“Pues lo hermoso no es otra cosa que el comienzo/ de lo terrible en un grado que todavía podemos soportar/ y si lo admiramos tanto es sólo porque, indiferente/ rehúsa aniquilarnos. Todo ángel es terrible”.

J. M. Rilke[ii]

Desde la antigüedad, siguiendo un ensayo de H. Marcuse[iii], la filosofía –signada por el idealismo- desconectó lo «bello», lo «bueno» y lo «verdadero» (recluido al mundo espiritual) de lo «útil» y lo «necesario» (remitente al mundo material). Con esta separación dicotómica fundamental, el concepto de belleza históricamente quedó ligado a la idea de una pura interioridad, contrapuesta a una sensibilidad estigmatizada. Con el imperio de la mercancía, en el que los humanos reproducen su existencia material a costa de instaurar la miseria de una sociedad de clases, esta tríada tiene que trascender la vida. Los “valores eternos” se separan por un abismo de sentido de lo (fijado históricamente como) necesario. Tras la separación ontológica y gnoseológica entre «sentidos» y «razón», se hace tolerable una reprobable forma de existencia. La praxis material queda eximida de tener que responder a estos valores supremos, irreconciliables con respecto al mundo corporal.

Siguiendo esta argumentación, el idealismo burgués no sólo reafirma esta dicotomía antigua entre lo «espiritual» y lo «corporal», sino que además enfatiza la obligatoriedad de ocuparse de lo bello, lo bueno y lo verdadero como tríada suprema del espíritu (énfasis ausente en la era pre-moderna). Se abre camino a una despreocupación filosófica por los procesos materiales de la existencia. Como seres abstractos, todos los hombres deben aspirar a estos valores; como sujetos corporales, sin embargo, apenas si cabe pensar en el acceso a este mundo elevado por parte de las mayorías sociales, ocupadas en reproducir su existencia material. Con ello, se plantea una configuración cultural que Marcuse denomina «cultura afirmativa», que encubre los antagonismos sociales en una aparente unidad interna: anuncia como deseable la felicidad interior, pero en un contexto de servidumbre externa, posibilitando la reafirmación de lo existente. La igualdad abstracta («jurídica», dice también el autor, en tanto equivalencia formal desmentida por la práctica) tiene como contracara la desigualdad social concreta. La realidad histórica es perpetuada por una cultura afirmativa que celebra un ideal de felicidad espiritual en un contexto de muerte y miseria material. A la vez que anuncia una humanidad universal, consolida la represión de las masas[iv]. En suma, dentro de la cultura afirmativa, el mundo anímico-espiritual queda escindido del mundo material, planteando al primero como bien universal, valioso en sí mismo y vinculante u obligatorio, esencialmente superior a la facticidad de las luchas cotidianas por la subsistencia[v].

En este marco, se plantea la ambivalencia del «arte burgués»: por un lado quiebra con la “resignación irreflexiva ante lo cotidiano” pero a la vez pone estas fuerzas como metafísicas. Lo que en última instancia importa a nuestros fines es que incluso ese tipo de arte muestra que este mundo puede cambiar, dando lugar a una existencia venidera de felicidad. Si el “arte burgués” plantea como metafísico lo político, una apuesta contraria es precisamente politizar la metafísica -denunciarla por eternizar en una condición abstracta general, una infelicidad histórica, vinculada a la penuria y a la esclavitud modernas[vi]. Lo interesante aquí es que todo arte que anuncie una «promesa de felicidad» se hace peligroso en un mundo de privaciones. “El verso hace posible lo que en la prosa de la realidad se ha vuelto imposible”[vii]. Lo problemático, sin embargo, no reside tanto en la promesa como en su incumplimiento sistemático en el mundo de la vida cotidiana.

El alma bella en lo ominoso de la existencia, “sublimiza la resignación”, le da una falsa dignidad, en tanto tiende a aceptar lo real como fatalidad trágica. En el arte burgués retornan las verdades olvidadas por la realidad cotidiana, aunque alejadas del presente en cuanto a su realización efectiva. La belleza se hace promesa de una felicidad –como tal legítima-, pero en cuanto desconectada de lo corpóreo (o de lo sensible), se hace cómplice, por hacer soportable el desasosiego del presente. “El arte, al mostrar la belleza como algo actual, tranquiliza el anhelo de los rebeldes”[viii]. De esta manera, y simultáneamente, la belleza que muestra otro mundo histórico posible, amenaza con aplacar los impulsos políticos transformadores. El problema dentro de este horizonte dialéctico, por tanto, no es todo sueño de belleza y libertad, sino aquellos que se desconectan de una materialidad sangrante, del deterioro de un cuerpo sufriente, haciéndose cualidades del alma –último consuelo ante la desdicha.

Por un lado, entonces, existen formas de belleza que ocultan el desamparo vital. Constituyen modos específicos de olvido –más o menos deliberado- de las condiciones del presente, en particular, del sufrimiento humano producido, entre otras cuestiones, por una cultura dualista que desconecta el padecer del ser social e histórico.

De ahí, sin embargo, no cabe derivar ningún rechazo general a toda forma de belleza, en tanto «esplendor ontológico» al decir de Heidegger. Ese rechazo unilateral conduciría a negar la existencia de sentidos diversos de lo bello, como si necesariamente condujeran a un aplacamiento del desasosiego ante lo real. De ahí que la crítica aludida refiere a aquel tipo de belleza que se plantea como consuelo interior en una sociedad desgarrada. No faltan legítimas denuncias de lo bello como una forma de encubrimiento de la indigencia y desigualdad generalizadas, e incluso como complicidad con el orden social existente[ix].

Ahora bien, ¿ocurriría algo semejante con una belleza desgarrada, con una belleza ligada al orden de la existencia material? ¿Lo mismo sucede con una belleza que brota, por decirlo así, de las grietas de lo real, del hontanar del deseo? Si el cuerpo deseante es un cuerpo que reclama satisfacción corporal, eso supone que la belleza que reclama es estructuralmente otra a la que se restringe a una pura espiritualidad: aquella capaz de materializarse en la vida cotidiana. En suma: un arte bello que promete cierta felicidad, por un lado, aparece como un consuelo momentáneo a la desgracia extendida; por otro, sin embargo, muestra un mundo deseable: produce deseo, voluntad de perpetuar un placer sensible ante las cualidades fulgurantes de la creación estética, necesariamente fugaz en el contexto del capitalismo (y, probablemente, en todas las formaciones histórico-sociales que conocemos hasta el presente).

¿Podríamos sustraernos de esta ambivalencia de alguna manera? En el texto analizado, no hay demasiados rastros para elaborar una respuesta aceptable desde un horizonte político de izquierdas. Tal respuesta sólo puede estructurarse de forma indirecta y negativa. Aunque volveré sobre otras aportaciones de este autor, deberíamos incluir como momentos internos de esa estética al menos dos cláusulas: 1) que la belleza no aparezca como actual, esto es, que permanezca señalando su distancia insalvable con respecto a la existencia cotidiana presente (lo que en Marcuse conduce a la tesis de la autonomía artística como posibilidad crítica), mostrando a su vez una potencialidad humana que puje por un cambio histórico-social concreto[x]; y 2) que tal belleza inactual sea, al mismo tiempo, ligada al mundo material, des-idealizado, no desconectado del sufrimiento humano y de prácticas de la vida cotidiana posibles, contrapuesta a un modelo de “belleza metafísica” (como cualidad del alma o relativa a una espiritualidad desconectada de las condiciones de vida). Con ello, se mantendría la “fuerza crítico-revolucionaria del ideal”, que en su irrealidad permite mantener las añoranzas legítimas del ser humano, así como el deseo de que éstas puedan encarnar. Esa crítica, por lo demás, no puede sostenerse si se desconecta lo bello de la aspiración a la verdad (por más provisoria que la consideremos) que supere lo meramente aparente.

Sin dudas, estas cláusulas distan de constituir por sí solas un proyecto estético crítico, pero pueden ser apuntes valiosos para tomar en consideración. Tampoco están exentas de ambigüedad. Con respecto a 1), existe una tensión entre la presunta belleza actual y la inaccesibilidad de las mayorías a esta experiencia. ¿Cómo podría una belleza ser tranquilizadora si, a su vez, no es siquiera asequible para esas mayorías sociales? Esta tensión lógica podría intentar atenuarse apelando a la condición circunscripta de la belleza actual, recluida en experiencias como la experiencia artística o la experiencia amorosa (también modalizada por esta dualidad). Sin embargo, habría todavía una incertidumbre con respecto a los sujetos que, en efecto, pueden acceder a dichas experiencias circunscriptas en el presente. La conclusión no podría ser más desalentadora: a menudo, la belleza artística, al resultar inaccesible para las mayorías, ni siquiera tranquiliza. De ahí que resulte conveniente enfatizar una distancia radical, insalvable en el capitalismo, entre vida cotidiana y belleza. El mismo Marcuse señala la impudicia de lo bello, en tanto “muestra lo que no puede ser públicamente mostrado”, negándose a las clases mayoritarias. Con respecto a 2), siempre se corre el riesgo de invertir simplemente los términos de la dicotomía espiritualidad/ materialidad, sin desmontarla como tal, esto es, sin asumir la condición material de los procesos culturales[xi]. Tampoco sabemos en este caso cómo podríamos proceder en esta dirección poética. No resulta fácil de determinar y quizás sea indeterminable en el texto citado, pero la adhesión de Marcuse a algunas vanguardias estéticas como el surrealismo parecen señalar el camino en el que estaba pensando: la (fallida) transformación de la vida por el arte, en la que los sueños –como vía regia del inconsciente, tal como decía Freud-, adquieren fuerza revolucionaria en una reescritura de la historia.

II. La restitución de una promesa

Incluso dentro del círculo de Frankfurt de la primera generación[xii], autores como Adorno han observado con respecto a la postura marcusiana un cierto nivel de indeterminación con respecto al “arte burgués”. Allí donde cabría hacer un análisis más pormenorizado, el texto de Marcuse se detiene. También podríamos observar que, en este marco, la totalización efectuada por Marcuse omite las luchas y resistencias efectivas con respecto a la «cultura afirmativa», simplificando el análisis de los procesos sociales. La reinterpretación de esta perspectiva desde una teoría de la hegemonía nos conduciría a hacer reconocibles conflictos sociales específicos, más o menos organizados, que si por un lado no constituyen configuraciones políticas, intelectuales y morales alternativas –por decirlo en términos de Gramsci-, tienden a una resemantización de los discursos dominantes que limitan su efectividad. En otros términos, habría que detenerse no sólo en el direccionamiento global que un «bloque histórico» establece, sino en los «contrapoderes»[xiii] que se constituyen en ese mismo movimiento, alterándolo y subvirtiéndolo. Asimismo, en ese contexto teórico cabría preguntarse por la relación entre lo real y configuraciones de condición utópica (que no suprimen sin más lo bello, sino que lo reconstituyen). Tampoco Marcuse se desprende de esta promesa sin más porque, estrictamente, permitiría producir una ruptura con la unidimensionalidad de la sociedad de la opulencia[xiv]. Más todavía: si la cultura afirmativa anuncia un mundo de posibilidades correctas, lo decisivo está en la imposibilidad estructural del sistema capitalista de cumplir con tales promesas. La belleza, de este modo, forma parte de esos valores deseables aunque inaccesibles en las condiciones del presente, como no sea de forma efímera.

Retengamos, sin embargo, algunos componentes de la argumentación. Marcuse enfatiza en su indagación sobre la relación entre estética y cultura, la ambigüedad del arte burgués, en tanto forma del idealismo que tiende a descontextualizar a los sujetos de sus condiciones materiales de vida. Ideales como la armonía, la belleza y una reconciliada totalidad se tornan problemáticos. Pero, ¿no deberíamos reconocer que la ambivalencia del “arte burgués” en nuestra formación social contemporánea es el riesgo de cualquier arte que enuncia un mundo diferente en las condiciones del presente? ¿O el riesgo se genera, precisamente, cuando ese mundo diferente es desatado de las posibilidades concretas, reducido a una fantástica idealidad? ¿Es cómplice todo proyecto de belleza por resultar inviable su institución? ¿Mero bálsamo que refugiado en la interioridad bella y plácida eterniza las penurias cotidianas? Más radicalmente, ¿puede pensarse una «utopía histórica» falta de toda belleza? Cuidarse de una política esteticista (una sociedad gobernada por la belleza antes que por la justicia), no implica, sin más, renunciar a toda forma de belleza. ¿O deberíamos privarnos ahora de lo bello para gozar luego de su presencia?

En todo caso, si hay formas de belleza deseables, no serán aquellas que se estructuran sobre la base del ocultamiento de los antagonismos sociales. Antes bien, pensamiento crítico –como camino necesario para toda posible emancipación- y belleza deberían articularse, poniendo en crisis, parafraseando a Marcuse, la irracionalidad de la razón capitalista. Habría, pues, que poner la belleza en otra constelación artística, comprometida con la verdad, que es en última instancia lo que determina el valor de una obra de arte[xv].

Más en general, en el contexto teórico frankfurtiano, el «arte» es producto de la división social del trabajo. Lo que resulta más inquietante: el arte como mercancía es posible por esos ideales de belleza, armonía y totalidad (planteados como universales), que lo hacen aceptable como producto de consumo cultural y, en particular, de goce estético. Las vanguardias estéticas, en este sentido, apuntaron a cuestionar esta pura circunscripción del arte, enfatizando la participación de lo artístico en la construcción de una sociedad específica, aunque sin renunciar a cierta autonomía crítica[xvi]. De la puesta en cuestión de estos ideales emerge la posibilidad de una producción estética crítica, capaz de desnaturalizar determinados esquemas de percepción y cognición cotidianos. No es la «genialidad» ni la «originalidad» lo que explica un producto literario, sino la apropiación de unos modos de producción sociales por parte de unos sujetos formados en el proceso de división social del trabajo. Una estética de la negatividad, en vez de conciliar los materiales entre sí, muestra las operaciones de montaje, apelando a la fragmentación, la dislocación e incluso a una forma de destotalización (y recordemos que Adorno insiste, en su Minima Moralia, en que “El todo es lo no-verdadero”)[xvii].

Dicho lo cual, cabe todavía preguntarse, desde un horizonte crítico por la belleza –y tanto más apremiante cuanto más ausente o mitigada en las experiencias cotidianas-. Hasta donde conozco, esa reflexión para Marcuse aparece inscripta en una indagación más amplia, como es el caso del vínculo entre sociedad, capitalismo y subjetividad (pienso en El hombre unidimensional, en Eros y civilización o en el ensayo aquí comentado). Quizás por ello Marcuse retornó a la problemática estética al final de su vida, dándole un tratamiento más específico en el artículo “El arte como forma de la realidad”[xviii] y en La dimensión estética. Crítica de la ortodoxia marxista[xix], sobre el que me detendré a continuación, por ser aquel en que su posición aparece indudablemente más elaborada. Sobre esa base, es posible precisar algunas intuiciones formuladas.

Conviene destacar algunos puntos de esta nueva fase de argumentación. Según esta propuesta estética, el “arte auténtico” constituiría un camino emancipatorio donde los afectos no serían rechazados por la cultura represiva del capitalismo. El arte aparece como resistencia individual ante un orden colectivo injusto. Frente a las relaciones dadas, la forma estética se hace autónoma, subvirtiendo la “experiencia normal”. La condición revolucionaria del arte puede situarse tanto en términos técnicos y estilísticos como en un plano de autenticidad y verdad: su fuerza subversiva está encarnada en su capacidad para denunciar la realidad establecida, con independencia al sujeto de clase que la produzca.

“La literatura se puede llamar con pleno sentido revolucionaria sólo en relación a sí misma, como contenido convertido en forma. El potencial político del arte estriba únicamente en su propia dimensión estética, su relación con la praxis es inexorablemente indirecta, mediada y huidiza”[xx].

Señalemos así que el sentido crítico de la literatura no reside en su inmediatez política, que reduce su “poder de extrañamiento”. Contra una ortodoxia marxista que exige una relación directa entre arte y política, entre literatura y clase[xxi], Marcuse avanza en la crítica a la separación taxativa entre base y superestructura, que devalúa políticamente lo que el autor denomina “factores no materiales” (sic). Aunque dudemos de esa denominación, tiene razón Marcuse al reclamar al materialismo histórico más consideración con respecto al “papel de la subjetividad”, a riesgo de convertirse en materialismo vulgar. No hay cambio social radical sin cambio subjetivo; evitar sucumbir a la cosificación del capitalismo es rehabilitar esa subjetividad, irreductible a toda idea burguesa. Antes bien, se trata de promover una «subjetividad liberadora» que desborda o trasciende su específica situación de clase. La lógica interna de la obra culmina en la irrupción de otra sensibilidad y otra racionalidad, que desafían las instituciones sociales dominantes. Al componente afirmativo de la sublimación estética, pervive la función crítica, mostrando las potencialidades reprimidas del ser humano. No se cancela la denuncia, sino que se anuncia una promesa de reconciliación y esperanza, que todavía “conservan la memoria de las cosas pasadas”[xxii]. El contenido convertido en forma, cuestiona una conciencia realista y conformista, haciendo de la “ficción” la verdadera realidad, esto es, el reencuentro del arte con Eros, la permanencia de los impulsos vitales contra la represión instintual. Así, el imperativo categórico del arte es que las cosas deben cambiar; la necesidad de la revolución, como a priori estético, no exime al arte de su trabajo formal, de su vínculo fundante con categorías artísticas entre las que cabe incluir la «belleza», la «verdad» o la «autenticidad». Es en esas categorías donde una obra encuentra su universalidad concreta, irreductible a la lucha de clases. Si la sociedad está presente en el arte de diversas maneras (como materia representada, como ámbito de posibilidades disponibles de lucha y liberación, como posicionamiento ante la división social del trabajo), de ello no se infiere que no pueda pensarse un cierto margen de autonomía. En todo caso, los grandes artistas rompen con las “servidumbres de clase”, incluyendo su “horizonte ideológico” (que en específicas circunstancias históricas puede tornarse reaccionario o regresivo). Lo que determina el carácter progresista del arte es la propia obra como totalidad: en su contenido y en su modo de expresarlo, que tejen una “rebelión subterránea contra el orden social”[xxiii]. Su fuerza crítico-emancipatoria exige una específica trascendencia con respecto a la praxis política directa. La tesis de la autonomía artística, pues, aleja a Marcuse de una “literatura comprometida” que renuncia a las categorías estéticas -en nombre de una inmediatez política- y a toda estilización (lo cual, en última instancia, es una empresa artística que se autodestruye). A través del individuo, las fuerzas históricas y sociales se hacen visibles: lo justo y equivocado, reaparecen en este orden, y los conflictos sociales quedan inmersos en un juego mayor (“metasocial”) entre individuos y entre individuos y naturaleza.

Por lo demás, en un contexto cultural en el que incluso el “proletariado” aparece “integrado” en términos sistémicos se hace más visible que ninguna clase en particular tiene prerrogativas con respecto al “dar nueva forma a la verdad del arte”. Y si el arte no puede cambiar el mundo por sí solo, puede contribuir a transformar las consciencias y los impulsos de aquellos capaces de cambiarlos. El problema con aquellas posturas que reclaman hablar el “lenguaje del pueblo” es que hoy día ese “pueblo” ha interiorizado a menudo el lenguaje del amo que es exactamente la materia contraria para construir un discurso emancipatorio. Contra la imagen idealizada de un sujeto colectivo específico, Marcuse insiste con la afirmación de que en el capitalismo monopolista el escritor debe crear un lugar crítico que, en condiciones concretas (piénsese en el nacionalsocialismo), para ser radical, puede exigir enfrentarse al “pueblo”, discrepar con éste, incluso a riesgo de ser tachado de “elitista”. Contra un arte doctrinario y propagandístico que salta las convicciones para persuadir, Marcuse exige un arte que no se disuelve en inmediatez, sin por ello perderla de vista, aceptando la tensión entre arte y praxis, la no-identidad entre sujeto y objeto, en el que reside todo el potencial radical del arte y su fuerza subversiva “intraducible”. Así pues, la «trascendencia estética» no remite a ningún desentendimiento con respecto a lo real: exige más bien superar el realismo político y ocuparse de una individualidad irreductible a su concepto burgués. Rechazar al individuo presagia el fascismo: “Solidaridad y comunidad no significan la absorción aniquiladora de lo individual”[xxiv].

Contra los apólogos de una autonomía estética dada por el estilo o la técnica, Marcuse insiste remarcando su dependencia con respecto los materiales culturales socialmente transmitidos. En ese sentido, el arte participa en lo que es y desde ahí cuestiona lo existente. No obstante, contra un inmediatismo que pasa por radical, Marcuse recuerda que ese material es despojado de su falsa inmediatez para convertirse en algo cualitativamente diferente: la creación de formas, o mejor, lo que llama la «tiranía de la forma» en la que ningún elemento debería poder ser sustituido. Aparece así una “necesidad interna” que permitiría distinguir entre obras auténticas e inauténticas. La “destrucción de la forma”, en este orden, no conduce necesariamente a la banalización, tal como pensara B. Brecht, pero sí es cierto que hay una “relación esencial entre la forma estética y el efecto de distanciamiento”. La expresión carente de forma banaliza en tanto suprime la distancia entre discurso establecido y forma estética. Es en esta específica dirección como el autor reivindica la autonomía estética, esto es, como vehículo de una sublimación anticonformista e invención de un mundo ficticio que reestructura la conciencia y permite una representación sensible contraria a la sociedad existente. Así pues, se trata de una intensificación de la percepción que permite decir lo indecible. A la vez que denuncia, la “trans-formación estética” celebra todo aquello que se resiste a la injusticia y al terror. A esas operaciones Marcuse las denomina «mímesis crítica».

“La denuncia no se limita a reconocer el mal; el arte es también una promesa de liberación; promesa que constituye asimismo una cualidad de la forma estética o, con mayor precisión, de lo bello como atributo de la forma estética”[xxv].

Es esa visión de un mundo mejor, naciente de la negación concreta del presente, lo que el autor considera la idea reguladora del arte; una visión que resulta verdadera “incluso tras la derrota”. Y si el arte no es alegre –como alguna vez expresó T. Adorno-, si rechaza el “happy end”, es porque no acepta promesas fáciles, porque no acepta la felicidad como un instante efímero en archipiélagos de dolor, porque continúa protestando contra una realidad que aniquila la alegría y la posibilidad de una libertad efectiva. Reformulando los términos, podemos decir que en el contexto del presente, la experiencia de la felicidad es aquello que resulta si no ilusorio, al menos excepcional, en una existencia desdichada, marcada por los antagonismos.

La obra artística, pues, en su recuerdo de cosas pasadas, alza la promesa. Más que sucumbir a la realidad que denuncia, debe afirmar un mundo posible, irreductible al presente. “La renuncia a la forma estética no suprime la diferencia que media entre la esencia y la apariencia, donde se encierra la verdad del arte y que determina su valor político”[xxvi]. Privar, por tanto, al arte de su forma estética es renunciar a aquella posibilidad de dar forma a –de conformar- otra realidad: “el universo de la esperanza”. En síntesis, la relevancia política del arte reside en su condición autónoma, en su acepción crítica (esto es, como distanciamiento con respecto a lo existente). No hay unidad inmediata entre arte y política sino un vínculo en tensión. Al presente le contrapone la memoria de lo acaecido, pero también de lo otro posible, una esperanza que exige su materialización, esto es, no quedarse en mero ideal. Sin embargo, este imperativo categórico oculto del arte exige, para su realización, algo que excede su ámbito: la lucha política. El recuerdo de la tristeza es también reclamo de una felicidad que la vida dañada ha imposibilitado.

En esta fase, es fácil prever que la belleza tiene su centralidad en la configuración estética. La «dialéctica de lo bello» es tensión entre el consuelo y el dolor. Contra una ortodoxia que rechaza la categoría de belleza por considerarla exclusiva a la “estética burguesa”, Marcuse insiste en la presencia de esa noción en movimientos artísticos progresistas, como un aspecto de la reconstrucción de la naturaleza y la sociedad. La belleza, pues, debe ser posible, ya no como valor de cambio sino como aquello que conecta a la dimensión erótica de la existencia.

“Perteneciente al dominio de Eros, la belleza representa el principio del placer. En consecuencia, pues, se alza contra el principio de dominación que prevalece en la realidad. La obra de arte habla un lenguaje liberador, evoca imágenes liberadoras de la subordinación de la muerte y la destrucción a la voluntad de vivir. Este es el elemento emancipatorio en la afirmación estética”[xxvii].

Si la belleza puede constituir un momento progresivo o regresivo según la totalidad en la que es inscripta, de ahí se deduce que por sí misma no tiene un valor único e invariante: es ambivalente. Es claro entonces que hay una belleza de la negatividad, de la otra realidad que la literatura traza. La belleza recuerda lo que puede ser –incluso contra aquello que nunca se tuvo-, intensificando la rebelión contra lo existente, contra un orden represivo que maldice el erotismo. En ese nivel, el rasgo sensitivo de la belleza se preserva en la sublimación estética. Esa sensualidad tiene poder cognitivo y emancipatorio y no es extraño que la crítica a la belleza sea una forma encubierta de moralismo o una crítica religiosa a la sensualidad vehiculizada por el arte autónomo. Si el arte rescata el conocimiento del concepto abstracto, para remitirlo al reino de la sensualidad, con ello reivindica la “fuerza sensorial de la belleza” que mantiene viva la promesa de felicidad. Quizás sea eso lo que Marcuse nos diga con un rotundo remate: “La auténtica utopía está basada en el recuerdo”[xxviii]. Es en el recuerdo de una belleza diluida en el presente como podemos arribar a la esperanza de otro mundo.

Dicho lo cual, entiendo que estamos en condiciones de señalar algunas conclusiones importantes. En primer lugar, tiene razón José F. Ivars cuando señala que la propuesta revolucionaria de Marcuse es de “emancipación individualista”[xxix] contra los controles ideológicos del capitalismo avanzado. Quizás esa sea una de las consecuencias fundamentales de las totalizaciones realizadas por este autor, que se convierten en aporías cuando no permiten concebir las prácticas resistenciales que se dan en el seno del capitalismo. A ese individualismo estético puede interpretárselo como una «respuesta de desesperación» ante un diagnóstico de generalización de la racionalidad tecnológica, que no sólo deja escaso margen a las intervenciones históricas de índole colectiva[xxx], sino que además confirma la unidimensionalización de la existencia. También podría avanzarse contra la noción de un sujeto instintual preconstituido, que la cultura afirmativa vendría a reprimir. Cabría incluso sospechar de la identificación de lo “auténtico” con un cierto tipo de arte (revolucionario), en el que permanecen resabios esencialistas y también podríamos interrogar el modo en que Marcuse concibe la emancipación misma, que permitiría arribar sin más a una sociedad reconciliada, post-conflictual (lo cual, desde luego, no es algo que pueda presuponerse sin más). Avanzar por esos caminos lleva, sin dudas, a otro horizonte teórico. En términos más rotundos: me obliga a tomar distancia de esta perspectiva teórica. Con todo, en el contexto del presente, sus reflexiones aportan elementos valiosos para elaborar una estética crítica, especialmente, porque contribuye a avanzar contra algunas posiciones que, en nombre de un compromiso de izquierdas, cuestionan toda belleza como forma de connivencia con lo establecido.

A pesar de las distancias teóricas que pudiéramos tener con el autor comentado, su trayectoria en el campo de la “teoría crítica” (por usar una categoría de M. Horkheimer) no resulta controvertida. Los planteos de H. Marcuse nos permiten reivindicar cierta forma de belleza como aquella posibilidad que en el mundo del presente resulta vedada a las mayorías sociales. Invocar aquí esta teoría, sin embargo, no constituye un recurso de autoridad, sino que más bien remite a un tejido argumentativo que posibilita tomar distancia de todo reclamo de inmediatez, en nombre del cual se diluye la especificidad de lo estético, incluso repudiando la idea misma de belleza, como momento parcial pero efectivo de dicha especificidad. Una vez más: el llamado a la praxis política no puede ser invocado de forma válida para eximirse del trabajo de la forma ni mucho menos para lanzar una prohibición castradora bajo pretexto de complicidad burguesa. En este sentido, el uso estratégico de las reflexiones de Marcuse –efectuadas décadas atrás- permite señalar riesgos y simplificaciones que siguen operando en el campo artístico presente. Desde luego, podríamos usar otros teóricos frankfurtianos para mostrar resultados análogos.

Me conformaré, sin embargo, con referirme de forma sumaria al “excursus sobre Odiseo”, efectuado en Dialéctica del Iluminismo, de Adorno y Horkheimer. La objeción histórica que puede formularse a ese excursus (a saber: que la racionalidad instrumental moderna no es extrapolable sin más al mundo antiguo) no impide recuperar esas reflexiones desde un ángulo diferente, como metáfora de una determinada sociedad de clases.

Repasemos brevemente los argumentos de Adorno y Horkheimer: el astuto Odiseo apela a algunos ardides para engañar a los dioses y regresar a su Itaca añorada. Escapa de los Cíclopes haciéndose pasar por nadie, embaucando a la diosa ciclópea. A la ingenuidad divina Odiseo responde con una estratagema nominalista, logrando escapar de su confinamiento. Nuestro héroe, en su huída por el mar, se hace atar por sus remeros, para resistir sin naufragar al bello encanto de las sirenas. Si por un lado logra escuchar su canto embelesador, esa escucha no pasa de ser un goce efímero. La felicidad que ese canto promete, en última instancia, queda excluida. En la argumentación de los autores, en la sociedad burguesa se reproduce un proceso similar: se realiza la renuncia a lo bello, como instancia duradera, al poner como imperativo el dominio de la naturaleza y, por extensión, del ser humano.

Homero es exponente de esta fusión entre mito e iluminismo: en la aventura de su héroe, Odiseo no sólo no se entrega a lo desconocido sino que lo nomina para establecer un poder racional sobre esta realidad desencantada, sustraída de toda magia. El fin de la autoconservación -llegar a la patria en la que él es propietario- termina haciendo imposible un goce que no sea meramente efímero. Su extrañamiento con respecto a la naturaleza y su intento de dominarla implican renunciar a la belleza, comprometida en toda dicha posible, como insistieron algunos filósofos como F. Nietzsche.

Este personaje épico encarnaría, en términos globales, la metáfora de la separación entre arte y sociedad burguesa: el canto representa una felicidad perdida; escuchar el canto es perderse de la condición actual. Pero Ulises desea volver para no perder sus privilegios; no quiere renunciar a su posición de amo –y para ello termina renunciando a sus emociones-. Amo y esclavos sobreviven. Pero mientras el primero resigna la felicidad perdurable a la que podría acceder si se dieran otras condiciones, en el caso de los esclavos, ni siquiera pueden acceder a esa felicidad efímera (pues como en la narración queda manifiesto, ni siquiera pueden acceder a dicho canto embelezador).

Burlar la belleza que está ahí –vivida como perdición- es mantenerse en el rumbo previsto, que es también un rumbo sacrificial. El amo que domina queda atrapado por las amarras de la dominación, que vuelve contra sí. La desigualdad entre el amo y el esclavo es indisimulable, pero ambos pierden la belleza, transformada en una cuestión estética recluida (el arte como esfera puramente autónoma y desconectada de la vida) y con ello, una vez más, se convierte en sacrificio de la felicidad: ser un consuelo en la miseria extendida, una isla sublime en un continente hundido.

La astucia de Odiseo es contracara subjetiva de la falsedad objetiva del sacrificio. Sobrevive, pues, por una racionalidad instrumental que hace de lo emocional algo peligroso. Como consecuencia de esta racionalidad del dominio, lo que termina excluyéndose es la diferencia en su independencia. Dicho lo cual, es evidente que los autores no están planteando una renuncia radical a toda forma de belleza ni mucho menos. Antes bien, lo que estos autores cuestionan es la condición efímera de la belleza en este orden social concreto. La apuesta por otra sociedad, entonces, es también, apuesta por una belleza diferente, por un esplendor que no se apague tras la aventura negada (en cuanto incursión en lo desconocido) por un sujeto heroizado como Odiseo, que bien podría ser también la no-aventura del gentil hombre que admira un Picasso unos instantes antes de comercializarlo en una galería de arte y reconvertir su capital cultural en capital económico en la Bolsa.

III. El deseo de una escritura

Las reflexiones efectuadas en estas notas sobre la belleza artística no pretenden ser más que trazas incompletas (y todas lo son) de una estética que asume los riesgos de la estetización, sin renegar de su aspiración a cierta belleza negada en el mundo cotidiano presente. Aún así, puede contribuir a disipar el equívoco que presupone que un arte crítico debe por principio excluir toda experiencia de belleza. En todo caso, esas experiencias –en cuanto coexistentes con experiencias del sufrimiento-, contribuyen a mostrar una distancia radical entre lo real y lo añorado. Esa añoranza incluye la legítima aspiración a la felicidad –aunque, en última instancia, sea una aspiración siempre diferida-, que supone también el acceso a lo bello. Por tanto, en determinadas constelaciones artísticas, la belleza se convierte en denuncia de lo existente, marcado -entre otras cuestiones- por la reclusión de lo bello a los fantásticos mundos de las industrias culturales. Ciertamente, en el marco de un horizonte crítico, la belleza no es ni debe ser el valor estético por excelencia: lo ominoso, lo repugnante, lo grotesco, lo feo, lo caricaturesco, también informan sobre nuestra sociedad de clases. Una sociedad deseable no es una sociedad donde gobierna lo bello sino lo justo. Contra todo esteticismo político, cabe reafirmar con firmeza una política de la justicia y la igualdad humanas.

No obstante, una belleza material (no desconectada de un conocimiento de las condiciones presentes) puede activar, por retomar la expresión de Marcuse, el anhelo de los rebeldes sin por ello tranquilizarlos. Esa añoranza es tan real como la desesperación. Pero mal podría movilizarnos en términos políticos una estética que se compusiera de forma exclusiva sobre el desconsuelo del mundo. A ese desconsuelo bien se lo puede impulsar con una promesa estructuralmente irrealizable bajo las condiciones del capitalismo globalizado, pero no de toda condición política posible.

Hacer imaginables esas condiciones diferentes de existencia es producir lo artístico como intervención político-utópica, como poiesis dispuesta a mostrar la contingencia del mundo actual imaginando comunidades deseables. En esa labor estético-política, la esperanza de belleza ocupa un lugar crucial, aunque no exclusivo ni excluyente. Puede que entonces la belleza pierda esa condición predominante de medio de disimulación y constituya una forma específica de conmoción. Ese mundo porvenir no será acceso a una transparencia final –propia de una sociedad reconciliada, sin conflictos, donde el arte se limita a reflejar el advenimiento de lo nuevo-, sino asunción de la autonomía humana, de la capacidad del ser humano de reinventarse de forma radical, tal como lo hizo en algunas ocasiones históricas[xxxi].

Pero incluso más allá de aquello que está porvenir, más que nunca, ante el horror, ante la escandalosa naturalización del escándalo –la masacre silenciosa, la guerra extendida como negociado, el hambre como contracara de la opulencia, las pandemias evitables, la marginalidad convertida en ley, las injusticias permanentes y la desigualdad absoluta- también cabe luchar por recuperar una belleza expropiada, una promesa de goce estético que nace de las fracturas de lo existente y que apunta a dislocarlo de forma radical. Tal es uno de los deseos de una escritura poética que parte del reconocimiento de que después de Auschwitz e Hiroshima, aunque quisiéramos, no podemos no escribir: quizás más que nunca, necesitamos seguir soñando una belleza posible.

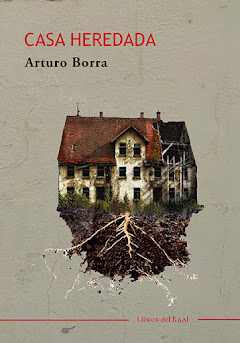

Arturo Borra

[i] Valente, J.A., Obra poética II, Material memoria, Alianza Literaria, Madrid, 2001, p.234.

[ii] Rilke R. M., Las elegías de Duino, Hiperión, Madrid, 1999, p. 15.

[iii] Tomo aquí las reflexiones realizadas en H. Marcuse, “Acerca del carácter afirmativo de la cultura”, en Cultura y sociedad, Sur, Buenos Aires, 1967.

[iv] Al referirse a la «cultura afirmativa», dice Marcuse: “A la penuria del individuo aislado responde con la humanidad universal, a la miseria corporal, con la belleza del alma, a la servidumbre extrema, con la libertad interna, al egoísmo brutal, con el reino de la virtud del deber. Si en la época de la lucha ascendente de la nueva sociedad, todas estas ideas habían tenido un carácter progresista destinado a superar la organización actual de la existencia, al estabilizarse el dominio de la burguesía, se colocan, con creciente intensidad, al servicio de la represión de las masas insatisfechas y de la mera justificación de la propia superioridad: encubren la atrofia corporal y psíquica del individuo” (Marcuse, H., op.cit.).

[v] Los antiguos, por el desarrollo precario de las fuerzas productivas, no imaginaban la posibilidad de una felicidad material colectiva. De ahí que pensaran que sólo en la filosofía los humanos podían encontrar lo bello, lo verdadero y lo bueno. Pero la economía capitalista, a la vez que hace factible en términos técnicos esta aspiración (la de una felicidad material colectiva, posibilitada por una voluntad política), despliega una cultura que recluye la felicidad a un logro interno, sin pujar por otras formas de distribución de las mercancías. La sociedad opulenta a la vez que muestra posibilidades ilimitadas de consumo, construye una cultura que obstruye el ideal mismo de igualdad material, por idealizarla -es decir, por hacerla abstracta, al situarla en el reino del alma. Tal es, según el autor, “la mala conciencia de la burguesía”. En suma, la falta de felicidad no es un problema metafísico sino producto de una modo específico de institución de la sociedad.

[vi] Algo análogo planteaba Walter Benjamín cuando cuestionaba la “estetización de lo político” efectuada por el nazismo, a lo que replicaba con una “politización del arte” por parte del comunismo (cf., Benjamín, W., La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, Madrid, Taurus, 1991). También allí sostenía: “Todos los esfuerzos por un esteticismo político culminan en un solo punto. Dicho punto es la guerra. La guerra, y sólo ella, hace posible dar una meta a movimientos de masas de gran escala, conservando a la vez las condiciones heredadas de la propiedad. Así es como se formula el estado de la cuestión desde la política”.

[vii] Marcuse, H., op.cit., p.55.

[viii] Marcuse, H., op.cit., p.69.

[ix] No sería difícil mostrar cómo ciertas poéticas actuales -p.e. aquellas que se refugian en cierto lirismo romántico e intimista, en la pureza del juego musical perdiendo de vista las correlativas configuraciones de sentido o incluso en un pseudomalditismo académicamente rentable-, desconectan a los sujetos de sus contextos sociales, políticos, económicos y culturales, culminando en construcciones estéticas más o menos inocuas y acríticas. A menudo, estas poéticas idealistas -que desconectan poesía y sociedad- constituyen al poeta en una especie de sujeto épico.

[x] En un importante texto centrado en la pregunta que antaño formulara Lenin con respecto a qué hacer, Derrida nos recuerda una vez más la necesidad política de soñar. No hay cambio –sea revolucionario o reformista- que no se ampare en un sueño, en la posibilidad de imaginar lo porvenir. La diferencia radical que media entre Lenin y Derrida es que, mientras para el segundo la distancia entre lo real y lo soñado resulta insalvable, abriendo a una política de la justicia, para el primero tal distancia es susceptible de ser suturada, abriendo camino al riesgo totalitario. “Puesto que mi intención no consiste, ni aquí ni en otros lugares, en hacer la apología de Marx o de Lenin, mucho menos del marxismo-leninismo en bloque (es fácilmente imaginable que la cosa no me interesa mucho), apenas sitúo con una palabra el lugar en que Lenin, a su vez, sutura sea la pregunta «¿qué hacer?», sea esta posibilidad radical de distinción sin la que no hay ni pregunta «¿qué hacer?», ni sueño, ni justicia, ni relación con lo que viene en cuanto relación con el otro; y esta sutura o esta saturación condena a la fatalidad totalizante y totalitaria tanto a los revolucionarismos de izquierda cuanto a los de derecha. Pues Lenin mide el desfase con el metro de la «realización», es la palabra que él emplea, mediante el cumplimiento adecuado de lo que él llama el contacto entre el sueño y la vida. El telos de esta adecuación suturante -de la que traté de mostrar de qué manera cerraba igualmente la filosofía o la ontología de Marx- clausura el porvenir de lo que viene. Prohíbe pensar lo que, en la justicia, supone siempre inadecuación incalculable, disyunción, interrupción, trascendencia infinita” (Derrida, J., “¿Qué hacer de la pregunta «¿Qué hacer?»?”, en El tiempo de una tesis. Desconstrucción e implicaciones conceptuales, Proyecto A Ediciones, Barcelona, 1997.

[xi] Un desarrollo teórico sobre el «materialismo cultural» puede consultarse en Williams, R., Marxismo y literatura, Península, Barcelona, 1980.

[xii] Dentro de la primera generación de intelectuales de esta heterogénea línea teórica –no exenta de debates internos más o menos persistentes-, también suelen situarse a autores como Pollock, Horkheimer, Benjamin, Reich, Fromm y Marcuse. En el caso de estos dos últimos autores terminaron distanciándose de este círculo, entre otras cuestiones, por diferencias interpretativas con respecto a algunos autores como Freud y Heidegger (aunque, desde luego, este distanciamiento no se haya producido sólo por razones teóricas).

[xiii] La noción de «poder» ha sido reformulada de forma radical por M. Foucault, cuestionando las interpretaciones más comunes del poder como “aparato de estado” o como “fuerza puramente represiva”. El desarrollo teórico alternativo de esta categoría puede consultarse en Foucault, M., Historia de la sexualidad, Tomo I, Siglo XXI, Buenos Aires, 1997, especialmente, el capítulo “El método”. Del mismo autor, cf., Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 1989, así como Tecnologías del yo, Paidós, Barcelona, 1990.

[xiv] Remito aquí a El hombre unidimensional, Seix Barral, Barcelona, 1968.

[xv] En su Teoría estética (Orbis, Barcelona, 1983), Adorno nos dice: “En la aparición de algo inexistente, como si existiera, es donde encuentra su piedra de escándalo la cuestión sobre la verdad del arte. Por su misma forma está prometiendo lo que no existe y formulando objetivamente la exigencia, por precaria que sea, de que eso, por el hecho de aparecer, tiene que ser posible” (p. 114). El deseo de belleza no es sino el deseo del cumplimiento de lo prometido, pero todo arte flota sin garantías de cumplir su promesa objetiva. “Cualquier teoría del arte tiene que ser también su crítica. (...) El crédito de las obras de arte se torna en préstamo de una cierta praxis que todavía no ha comenzado y de la que nadie sabría decir si honra su propio cambio” (p.116).

[xvi] No pretendo con estas líneas abordar la problemática de las vanguardias artísticas, sino referirme específicamente a aquellos ideales que éstas pusieron en cuestión, pese a su reinclusión posterior como mercancías culturales legitimadas socialmente a partir, paradójicamente, de su rótulo de “vanguardias”.

[xvii] Adorno, T., Minima Moralia, Akal, 2006, Madrid, p. 55.

[xviii] Dicho artículo fue publicado en la revista “New Left Review 74” (Julio-agosto de 1972), pp. 51-58.

[xix] Marcuse, H., La dimensión estética. Crítica a la ortodoxia marxista. Biblioteca nueva, 2007, Madrid.

[xx] Marcuse, H., op. cit., p. 55.

[xxi] Contra aquellos que presuponen la validez de ciertas enunciaciones por su remisión a un sujeto de clase privilegiado, Marcuse responde: “El hecho de que una obra artística represente con veracidad los intereses y opiniones del proletariado o de la burguesía no la convierte, sin embargo, en una auténtica obra maestra” (Marcuse, H., op. cit., p. 68).

[xxii] Marcuse, H., op. cit., p. 64.

[xxiii] Marcuse, H., op. cit., p. 71.

[xxiv] Marcuse, H., op. cit., p. 84-85.

[xxv] Marcuse, H., op. cit., p. 91.

[xxvi] Marcuse, H., op. cit., p. 95.

[xxvii] Marcuse, H., op. cit., p. 103.

[xxviii] Marcuse, H., op. cit., p. 110.

[xxix] Marcuse, H., op. cit., p. 12.

[xxx] El frenazo de los movimientos políticos revolucionarios ante los múltiples reformismos en las primeras décadas del S. XX, indudablemente, repercutió de forma notoria en la producción marcusiana, contribuyendo a situar el «arte auténtico» -producto de una «cultura del alma»- como uno de los pocos resquicios crítico-utópicos ante ese estado de cosas, posibilitando el libre desarrollo del individuo. Al respecto, señala José F. Ivars: “El individualismo de las soluciones se corresponde con el pesimismo de las concesiones, y a un nivel más profundo con la sintomática desconfianza marcusiana hacia los proyectos organizativos de cuño obrerista, al margen de sus tenaces recurrencias a la consciencia revolucionaria” (op. cit., p. 23).

[xxxi] Para una reflexión al respecto, cf., Castoriadis, C., El mundo fragmentado, Altamira, Buenos Aires, 1993. Tal como argumenta este filósofo, no hay ninguna instancia extra-social (o algún Mesías) que garantice cambio alguno. Sólo la humanidad puede auto-transformarse: ni la Historia, ni la Naturaleza, ni la Razón o algún otro equivalente divino, constituyen fundamentos de lo social que permitan prefigurar una dirección colectiva o una ascensión histórica.

viernes, 3 de agosto de 2007

«Apuntes críticos sobre la belleza artística», Arturo Borra (versión ampliada y corregida)

Suscribirse a:

Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:

Publicar un comentario