“Para todos y para ninguno”.

Friedrich Nietzsche

1- La

previsión del lector

¿A quién puede y quizás debe

dirigirse un

discurso poético en exilio[i]? Si

su condición de posibilidad exige la reflexión crítica (a riesgo de recaer en

“patrias” abolidas), es parte constitutiva de su tarea interrogarse acerca del

vínculo que ese discurso construye con sus

lectores

implícitos (diferenciables de las relaciones que un texto mantiene con

«públicos empíricos» -imprevistos y a menudo imprevisibles- o con un «lector

ideal» más o menos completo y por lo mismo inexistente)

[ii].

Desde esta perspectiva, la pregunta por el lector resulta ineludible desde el

momento en que su evidencia queda suspendida. Una posición enunciativa que se

desplaza de los discursos cotidianos no puede dar por presupuesta la identidad

de sus destinatarios sin condenarse a la ilegibilidad. De ahí la necesidad de

interrogar el tipo de lector implícito que presuponen

diversos textos poéticos -especialmente aquellos con pretensiones

críticas[iii]-, partiendo de la premisa que asume la centralidad de la

lectura como coproductora del sentido asignado a dichos textos.

En este punto, la referencia a la

totalidad de los lectores posibles no constituye más que una coartada

intelectual o un efecto retórico que el propio texto niega. Semejante coartada

oculta la institución específica del

lector que diferentes discursos efectúan, incluyendo la institución de un

receptor masificado confundido con un supuesto sujeto popular. Como

universalidad fáctica, la posibilidad

de escribir para todos queda

desmentida por la constitución histórica de los públicos: el acceso mismo a la

práctica de la lectura está distribuida de forma desigual a nivel social e

histórico. La cuestión, sin embargo, no se dirime a partir de la dicotomía

entre quienes pueden leer y los que no pueden hacerlo. Lo decisivo es que no

todo sujeto puede acceder en términos simbólicos a las mismas lecturas ni tiene

los mismos repertorios de saberes para afrontarlas con la misma fecundidad.

Procurar saber para quién escribimos,

así, resulta ineludible si pretendemos situarnos más allá de un idealismo pernicioso que olvida las

desigualdades materiales y simbólicas presentes en las prácticas de la lectura.

Posicionarse como “guardianes de una espiritualidad abstracta”, por usar una

expresión sartriana, no resuelve las distancias concretas. A esta problemática

hay que precisarla señalando que un discurso poético en exilio, por definición,

tiene que habérselas tanto con la posibilidad del no-lector como con la

dificultad para sustentar el proceso de lectura.

Admitiendo, pues, que

todavía se puede escribir, la relación

entre poesía y comunidad interpretativa no deja de ser especialmente

problemática en el campo poético, habida cuenta de las

prerrogativas que habitualmente se le asignan al autor. Pensar esa

relación resulta suficientemente complejo como para exigir una reflexión más

exhaustiva de la que puedo abordar aquí. Aun así, cabe señalar que las líneas

abiertas por los teóricos de la recepción (desde Stanley Fish hasta Hans-Robert

Jauss o Wolfan Iser

[iv]), la hermenéutica de Georg

Gadamer o Paul Ricoeur, el estructuralismo de Roland Barthes, las teorías de la

lectura de Umberto Eco o el deconstructivismo derridiano, entre otras

propuestas teóricas, permiten desplazarse del error habitual que asigna a la

figura del lector un lugar meramente reproductivo o secundario, más allá del

grado de actividad interpretativa que cada perspectiva le asigne o el estatuto

que adquiera el texto (Lozano, Peña Marín y Abril, 2004). Incluso la «erótica

del arte» de Susan Sontag, antihermenéutica por excelencia, reclama la

agudización de nuestra «experiencia sensorial» en tanto

lectores, ante la declinación propiciada por una cultura del exceso

(Sontag, 2007: 26-27).

De forma general, un «texto» es

una superficie incompleta en la que se plantea una multiplicidad de elementos

no dichos que, para ser significativos, “(…) requiere ciertos movimientos

cooperativos, activos y conscientes, por parte del lector” (Eco, 1999: 74). La

diversidad de lecturas efectivas no niega que todo texto prevea unos lectores

específicos dispuestos a actualizar de forma competente los intersticios

textuales que en toda producción comunicativa se presentan y que a menudo son potenciados

en las producciones literarias. Si bien la «cooperación textual» -como conjunto

de operaciones requeridas por parte del lector para dotar de sentido una

superficie significante- forma parte de todo proceso comunicativo (incluyendo las

comunicaciones literarias), no todo lector está en las mismas condiciones de

cooperar con determinado texto, por no disponer de las competencias requeridas

[v].

El texto como “mecanismo

perezoso” vive de la “(…) plusvalía de sentido que el destinatario introduce en

él” (Eco, 1999: 76) y adquiere una función estética cuando apuesta por dejar la

“iniciativa interpretativa” al lector

[vi],

diferenciable al simple uso del texto

[vii].

Del mismo modo en que no cabe desconocer la condición parcialmente

(in)determinada de un texto, en tanto soporte para el proceso de validación de

la lectura, tampoco caben desconocer las sugerencias de lectura que dicho texto

despliega y que sólo pueden ser interpretadas por lectores específicos

[viii].

A los fines del presente trabajo,

me interesa destacar lo siguiente: “Cuando el texto se dirige a unos lectores

que no postula ni contribuye a producir, se vuelve ilegible (más de lo que ya

es), o bien se convierte en otro libro” (Eco, 1999: 85). También Iser recuerda

que el texto como «potencial de efectos» sólo es posible de actualizar en el

proceso de lectura que hace ingresar la figura del lector, aunque éste no agote

plenamente tal potencial. Lector y texto, como condición de posibilidad del

efecto, interactúan en un proceso comunicacional bidireccional.

Dicho lo cual, una poética en exilio no podría conformarse

con un lector cautivo, en una

relación de fascinación, sino que exige una serie de desplazamientos por su

parte. Una vez que asumimos la centralidad de la lectura como coproductora del

sentido de un texto, cabe interrogar en función de qué lectores se despliegan

determinadas textualidades, en particular, qué

presupuestos de lectura sostienen.

Si por un lado las estéticas

herméticas exigen una actividad interpretativa máxima por parte del lector (una

exigencia a la que no necesariamente el lector responde), las versiones que

apelan a la «simplicidad» como base de su legitimidad suponen de forma tácita lo

contrario: una actividad interpretativa mínima, enlazada a la creencia del lector

como receptor pasivo. La

exigencia de

simplicidad textual es correlativa a la tesis de un lector no competente que

debe ser guiado o tutelado a lo largo de todo el proceso de lectura. Ahora

bien, ¿no es esa “guía” una forma de paternalismo que subestima las

potencialidades resemantizadoras de la recepción (lo cual no implica en lo más

mínimo dejar de cuestionar las asimetrías de poder, incluyendo aquellas que

afectan el acceso a las industrias culturales, en tanto dispositivos de

producción, distribución y circulación simbólica)? Aunque existan posiciones

inconsistentes, una teoría específica de la lectura (en este caso, del lector

como depositario del sentido en tanto presencia de un significado objetivo)

implica en términos lógicos una correlativa teoría del autor (bajo la forma de un

sujeto soberano)

[ix]. La exigencia de

transparencia expresiva, al menos en su versión canonizada, es el reverso de

una concepción devaluada del lector

[x].

Dicho lo cual, desconocer la

carga ideológica de los lenguajes, exigiendo un discurso circunscripto a la

sencillez y claridad del “habla cotidiana” se halla en las antípodas de un

discurso crítico, lo que no quiere decir que esos elementos del habla no puedan

ser reformulados e incluso ironizados. Antes que el “menosprecio disimulado”

–como en alguna ocasión señaló Cortázar

[xi]- del

didactismo estético que se arroga el monopolio del buen juicio, cabe enfatizar

la necesidad de una educación artística que permita surcar los caminos abiertos

por la experiencia poética

[xii].

Del mismo modo que una poética

exiliar tiene que afrontar la posibilidad de su no-lectura, tampoco cabe negar

la posibilidad de que dicha poesía no se

dirija a nadie. Si ésta fuera la posibilidad concreta, ¿para qué escribir?

O incluso: ¿para qué re-escribir? ¿Y cómo podría sostenerse la escena de la

escritura sin un Otro constitutivo? Contestar a estas preguntas exige

reelaborar algunas condiciones de la problemática.

Retomemos algunos planteamientos

ligados a la primera «teoría crítica» de la sociedad. ¿A quién puede dirigirse

el círculo franckfurtiano de la primera generación? Siguiendo a Dubiel (1993)

podríamos aducir que estos intelectuales terminaron dirigiéndose a un «testigo

imaginario» que, por definición, no encarna en ninguna fuerza histórica

concreta. Adorno y Horkheimer lo manifiestan abiertamente, desde una postura

desesperada antes que arrogante, convirtiendo dicho testigo en albacea de una

herencia perdurable

[xiii].

Como pretendo argumentar, confiar

la teoría crítica a un

testigo imaginario conduce a una aporía: ¿cómo podría producir efectos de

subversión sin la

apropiación de esa teoría por parte de sujetos

individuales o colectivos? ¿No

estamos obliterando la posibilidad de que unos sujetos específicos pongan

en juego la teoría crítica como herramienta para una práctica política

transformadora? Confiar en un lector futuro, tal como pretendía Nietzsche, tampoco

nos sustrae de la aporía

[xiv]. No

cabe descartar que el presunto advenimiento de ese lector, como instancia capaz

de juzgar lo valioso, esté encubriendo el desvanecimiento de un lector crítico

en el presente. No sólo ningún proceso histórico

garantiza esa irrupción, sino que “(...) el decurso de la historia

no ayuda en forma alguna a lo valioso” (Adorno, 1983: 257).

Las condiciones históricas y

culturales de producción teórica de estos teóricos frankfurtianos son

relativamente conocidas (Jay, 1989): la posibilidad de escribir para

sus contemporáneos alemanes (y, por extensión, para el «proletariado»

considerado por el marxismo como sujeto privilegiado de la historia) estaba vedada: su

participación en el nazismo negaba esa interlocución. Como contraparte, tampoco

el «individuo» podía constituir una auténtica alternativa: la industrialización

de la cultura, antes que conducir a su emancipación, implica según esta

perspectiva su alineación cultural en tanto consumidor.

Así planteados los términos, el

discurso teórico de la primera generación de Frankfurt remite a un testigo

imaginario que, objetivamente, nadie puede encarnar, como no sea sustrayéndose

de la historia efectiva. La posibilidad teórica de ese testigo, pues, es la

apelación implícita a un «sujeto trascendental»: uno que no está constituido

por el proceso histórico del capitalismo e incluso que se constituye fuera

de su historia, lo cual resulta inaceptable desde la propia perspectiva

materialista.

Ahora bien, si la «teoría

crítica» se estructura sobre un «interés emancipatorio» (Habermas, 1989), no

queda claro cómo este interés podría materializarse en una praxis colectiva

como no sea mediante su apropiación por parte de lectores concretos. “Y ello

por mucho que el silencio sobre la práctica política como tal y aún sobre el sujeto

histórico material de ese desarrollo emancipatorio fuera paulatinamente

adensándose, hasta el silencio vacío mismo, en el discurso francfortiano...”

(Muñoz, 2000: 21). El desconcierto histórico deja sus marcas teóricas. Así, no

resulta extraño que Horkheimer, tras afirmar que la categoría de «individuo» no

ha resistido a la gran industria, en tanto destruye la razón y con ello la

autonomía del sujeto, remate con lo siguiente: “La destrucción de la razón y la

del individuo son una sola” (Horkheimer, 2000: 104). Pero si el proceso capitalista

desintegra a los individuos, coopta a las clases explotadas y destruye la razón

en un mismo proceso, ¿a quién podría hablar

la teoría crítica?

La idea de una fetichización

plenamente consumada da lugar, en estos intelectuales, a la apelación a alguna figura

de lo extraño que necesariamente debe trascender las condiciones materiales

del capitalismo. Ahora bien, ¿cómo

constituir ese sucesor en este proceso

histórico, marcado por una sociedad en la que proliferan diversos

antagonismos sociales? ¿Y desde qué otra

temporalidad podría advenir, cuando la historia del presente tiende a obturar

esa apertura crítica que reclamamos? A falta de garantías con respecto a ese

lector que recupere un legado negado, quizás lo único que persiste es la

tensión nietzscheana de una doble interpelación, tan paradójica como

irreductible: a todos y a ninguno.

Desde esa perspectiva, no cabe

descartar que una poesía en exilio, para atenerse a sus imperativos críticos,

deba apostar por un distanciamiento con respecto a todo lector presente. Lo que en política sería de dudoso valor

–producir un discurso sin ninguna base social-, en poesía podría ser válido:

dirigirse a un sujeto que no existe todavía. En tal caso, la tesis de la

«autonomía estética» podría interpretarse de dos formas contrarias: 1) o bien

se plantea una separación entre

poesía y política –y en tal caso la despolitización de lo poético conduce a una

forma de esteticismo-, 2) o bien se asume una diferenciación tipológica de los

discursos, en los que la dimensión

política de lo poético no anula sus exigencias internas referidas a la necesidad

de un lector crítico nunca plenamente

consumado. En esta segunda opción, la autonomía

relativa de lo poético equivale a una toma de distancia radical con

respecto a las formas presentes de lo político. La poesía en exilio recordaría lo

que la práctica política hegemónica reprime: la constitución de un sujeto

crítico capaz de desplazarse de las condiciones del presente.

Si el discurso poético aspira a

articular

de forma elucidada lo

estético y lo político, necesariamente la pregunta por los lectores se mantiene

como cuestión crítica. Así pues, por una parte, no podemos conformarnos con hablar

a

nadie o a un

testigo imaginario: sin encarnación subjetiva de

unos discursos críticos no hay posibilidad histórica de cambio. Sin esa exigencia,

la imaginación poética se rinde ante la evidencia de una racionalización

administrativa del mundo social que se naturaliza como irrevocable. Por otra

parte, sin embargo, tampoco cabe dar por cierta la figura del lector que nos

interesa. En una cultura hegemónica que banaliza la comunicación, la figura de

un lector crítico no es una evidencia. Necesitamos, por tanto, contribuir a

producir un sujeto que el presente tiende a negar: aquel otro con quien

construir un diálogo o con quien recuperar la parte negada que está presente en

nosotros mismos.

La

paradoja de una poesía en exilio es que necesita desplazarse a lo extemporáneo –o a lo «intempestivo» en

el sentido nietzscheano- para sostener una exigencia presente: tomar distancia de aquellas formas de discurso que reprimen

la producción crítica de otros

sentidos sobre el mundo y nosotros mismos.

3- Desconocimiento y exilio poético

No es seguro que las formaciones

políticas de izquierda requieran de la producción poética para estructurar sus

intervenciones. Al fin de cuentas, ¿por qué optar por la escritura poética y no otros géneros

de discurso, en un contexto en el que la poesía carga el estigma de ser un

producto cultural de elite, más o menos ilegible “para el común de las gentes”?

¿Qué tipo de aportación podría hacer este tipo de poesía, admitiendo que lo

poético no tiene prerrogativas políticas de antemano?

La respuesta sólo puede ser

genérica. Su aportación potencial, a priori, es indeterminable, como lo

son las aportaciones filosóficas o científicas. ¿En qué sentido entonces

reivindicar estas poéticas? Remitir esa poesía en exilio a un lugar de

ejemplificación de unas teorías preexistentes no resulta satisfactorio. Una

teoría «ejemplarista» del arte poético –en tanto ilustración de un saber

universal preexistente- desconoce lo que en este campo hay no sólo de desestructuración

de otros saberes sino también de producción de nuevas significaciones y

conocimientos. Aceptar el estatuto ilustrativo de la poesía –la

traducción formal de verdades extra-poéticas-, es desconocerla como matriz productiva. Dicho de otra manera: puesto

que toda ejemplificación tiene como condición de posibilidad la existencia de

una teoría general establecida -en este caso, por medios extra-poéticos-, el

arte poético quedaría virtualmente liquidado como forma de conocimiento y, más

en general, como producción de sentidos inéditos. Ahora bien, negar su valor

cognoscitivo es aquello que las herencias poéticas más relevantes –incluyendo las

vanguardias del siglo XX- desmienten.

Desde esta perspectiva, la

importancia crítica de la poesía exiliar reside en su poder de revocar

ciertas fijaciones de sentido dominantes, esto es, en su capacidad efectiva

para desnaturalizar unos discursos sociales sedimentados, estructurantes de las

prácticas cotidianas mayoritarias. Es esta revocación del sentido sedimentado, su cuestionamiento de

los efectos de cierre de los discursos hegemónicos, en suma, su capacidad de

reactivar lo instituido, lo que hace de estas iniciativas algo irrenunciable.

Si admitimos que un «sujeto

crítico» no sólo no constituye una evidencia realizada sino la promesa de un lector

nunca asegurado, necesitamos pensarlo ante todo como institución, lo que

implica ampliar nuestro campo de responsabilidad. Semejante responsabilidad conduce,

en primer término, a cuestionar algunos tópicos o lugares comunes de

determinadas tradiciones literarias, comenzando por aquella que atribuye a la

«poesía crítica» el papel de «conciencia» de un presunto lector alienado. La

contrapartida de una teoría así no es otro que la del autor como heraldo que

operaría despejando las distorsiones de la ideología dominante. Las preguntas

suelen repetirse: ¿no resulta ingenuo querer escribir para sujetos que

estructuralmente tienen cerrados los accesos al campo poético –incluso bajo la

denostada categoría de lectores ingenuos-? ¿Qué lugar les damos a los

lectores cuando pretendemos detentar verdades más o menos ocultas? ¿Y qué lugar

nos damos al fijar así al otro, eximiendo nuestra conciencia de toda opacidad

distorsiva? En síntesis: ¿qué clase de voluntad de poder se oculta tras la

predicación de una verdad política (supuestamente reprimida por el Poder y que

nosotros desocultaríamos)?

A estas preguntas podría

reformularlas bajo dos objeciones principales. La primera es que la poesía en

exilio, estructuralmente, no es leída por aquellos a quien quiere interpelar

como sujetos críticos. Habita en la paradoja de apuntar a quienes, de forma

regular, no acceden a la poesía como tal, por factores diversos: desde el

analfabetismo hasta el desinterés cultural, sin excluir factores

socio-económicos o educativos. A esta objeción habría que contestar:

efectivamente, nos movemos en una incongruencia.

Dichos discursos habitan la fantasmagoría de querer instituir lectores allí

donde no hay más que grupos sociales para los que lo poético habitualmente no

constituye un consumo cultural significativo. La incongruencia nace de la

pretensión de no conformarnos con la desigualdad simbólica, en la que el lector

es puesto a una distancia insalvable del productor cultural. La aspiración a la

inclusión simbólica de los grupos subalternos no sólo es legítima; permite

cuestionar la perpetuación de un orden cultural en el que se mantienen intactos

los privilegios que obstruyen la formación de lectores críticos.

El segundo núcleo de las

objeciones está ligado al iluminismo de izquierdas y a su clásica remisión a

categorías tales como «ideología» en tanto «falsa conciencia», «poder» en tanto

«aparato represivo» y «alineación» en tanto «enajenación» de la voluntad y la

conciencia, a las que habría que contraponer, como armas políticas, la «razón»,

el «proletariado» y la «liberación del dominio de clase». Ante ello, cabe

reconocer que, en efecto, estos conceptos

resultan simplistas y, en último término, no permiten comprender los procesos

sociales de producción, intercambio y recepción de significaciones. Redescribir

lo ideológico y el poder, prescindiendo de teorías mecanicistas acerca del

sujeto fue y sigue siendo, precisamente, una de las tareas principales de los

estudios culturales de inspiración marxista (desde Raymond Williams hasta

Frederic Jameson) en los últimos cincuenta años, sin olvidar a precursores

críticos como Mijail Bajtin en el campo de la sociolingüística y los estudios

de la cultura popular así como las elaboraciones en torno a la teoría gramsciana

de la hegemonía o la teoría foucaultiana del poder.

No es superfluo recordar que el

concepto de «alineación» o «enajenación» fue abandonado por Marx en sus textos

de madurez, tal como mostró Althusser (1990: 182-201), por no hablar del lugar

acotado que este autor dio al concepto

[xv]. El correlato semiótico de semejante

concepción de lo social no es otro que el planteamiento de la lectura como una

instancia meramente reproductiva, desconociendo las resistencias, limitaciones

y distorsiones que operan en toda práctica social, incluyendo la práctica de la

lectura. La teoría de la ideología, por lo demás, ha sido ampliamente reelaborada

-desde Althusser hasta Eagleton, pasando por Zîzêk o Hall-, cuestionando

radicalmente su reducción a «falsa conciencia».

Dicho lo cual, la condición

exiliar de ciertos discursos poéticos también supone desplazarse tanto de una posición

de privilegio epistémico sobre los lectores como de una política mesiánica o

redentora. Como cualquier otro grupo, poetas y escritores tampoco escapan a los

influjos sistémicos. De ahí que una apuesta semejante ha de devenir

auto-crítica y dar lugar a una crítica dialógica en la que el otro no sea

reificado. Antes que una práctica monológica –en la que unos sujetos

transferirían un saber libertario y liberador a los oprimidos del mundo-, se

trata de un debate abierto en igualdad de condiciones.

En síntesis, la lectura de un

texto poético no es sólo una cuestión de acceso material a ciertos bienes

culturales: reclama competencias cognoscitivas específicas, que no están

inmediatamente disponibles a nivel colectivo. Sin embargo, ¿por qué habríamos

de perpetuar la incapacitación a la que

tantos públicos son sometidos? No necesitamos tomar partido entre la

soledad o la reconversión mercantil de la creación poética. La posibilidad de

constituir un «lector crítico», capaz de dialogar con el poema, desmonta esa

alternativa. Si la simplificación estética ya es paternalista -en tanto acepta

una radical asimetría entre autor y lector, poniendo al segundo en una

condición subordinada-, el hermetismo no implica necesariamente un elitismo, en

la medida en que acepta la máxima actividad interpretativa del lector. Desde

luego, estas polaridades dejan intactas otras posibilidades textuales y otras

tácticas de producción de sentido.

La conclusión es doble: tomar

distancia del imperativo de un estilo “coloquial”, “simple” y “claro” no tiene

por qué conducir a la celebración de lo abstruso. De forma similar, cuestionar

cierta noción de «compromiso» no supone abdicar de nuestra responsabilidad

política, sino repensarla atendiendo a un imperativo de igualdad comunicativa. Por

lo demás, el interés que puede suscitar un texto poético reducido a denuncia es

mínimo si se lo desconecta de sus especificidades lingüísticas, incluyendo la

recuperación de ciertos valores éticos y políticos irreductibles a categorías

estéticas clásicas como lo bello, lo sublime, lo grotesco o lo feo.

La referencia al “pueblo”, en

este sentido, no deja de ser un gesto que refiere más al propio ideal de

escritura que a las propiedades de un texto. El “pueblo” nunca es un hecho

dado; parafraseando a Rancière es

lo que falta, la unidad que hay que construir. Al respecto, resulta

oportuno recordar lo que ya hace varias décadas advirtió Marcuse:

En la

actualidad, el sujeto hacia el cual se dirige el auténtico arte es socialmente

anónimo; no coincide con el sujeto potencial de la práctica revolucionaria, y

cuanto más claramente sucumban al poder de las clases explotadas, «el pueblo»,

en mayor grado se enajenará el arte del «pueblo»” (Marcuse, 2007: 80).

La política de la lectura que desde

esta posición cabe plantear supone, pues, partir del reconocimiento del lector

como coproductor. No el “pueblo” como mero sujeto pasivo ni mucho menos destinatarios

que habría que instruir de forma unilateral, sino aquellos que permiten

construir un diálogo en el que ningún interlocutor acepta, a priori,

privilegios epistémicos o prácticos

[xvi].

Como señala Singer, que se refiere al “escritor de ficción”:

[El lector] conoce la vida

tanto como el escritor. (...) Creo que una gran tragedia de la literatura

moderna consiste en que presta cada vez más atención a la explicación, al

comentario, y menos a los acontecimientos. Esto ha causado gran daño a la

literatura porque el escritor moderno tiene la estúpida idea de que tiene que

enseñar a la humanidad cómo salir de todo tipo de crisis y apuros. Tiene que

ser un líder espiritual. Yo no creo que un escritor de ficción tenga este deber

ni este poder... Un buen escritor de ficción sabe que tiene que limitarse a

contar con una historia. Esto, por sí mismo, supone un trabajo enorme (citado

por Alcoriza, en VVAA, 2007: 84).

Si, como sugería Lessing, se

trata de

prohibirse ejercer (presuntas)

verdades, entonces, una poética en exilio no puede excluirse de forma

válida de las disputas ideológicas que atraviesan nuestra sociedad: asume

abiertamente su participación en una comunicación sin término. Como ha

desarrollado Sloterdijk, la «crítica de las ideologías» ligada a la “teoría del

desenmascaramiento” posee una “(...) inclinación notable a constituirse en

patrón de la “falsa conciencia” de los otros y a considerar a éstos ofuscados”

(2003: 73-74). Por su parte, la “teoría del engaño” concede al enemigo una

inteligencia de igual rango, aspirando a superar dicho engaño a través de la

sospecha. Mientras que la primera clase de crítica cosifica al antagonista, en

la segunda se convierte en diálogo no necesariamente amistoso. Si la «polémica»

es “diálogo fracasado”, la «crítica» que cabe reconstruir

en términos

poéticos no es bajo la forma de una

dogmática

que cosifica al otro manteniéndose

indemne a sí misma, sino bajo la forma de una dialógica que instituye al

otro como sujeto de la réplica, como aquel que constitutivamente (me)

recuerda mi no-saber o incluso mi error o mi extravío. En efecto: “En ninguna

parte se ha acabado el «trabajo» de la reflexión” (Sloterdijk, 2003:

135)

. Si el otro me dice lo que

no sé (incluso de mí mismo) o pone en cuestión las estructuras simbólicas e

institucionales que me constituyen como sujeto autorial, ya no puede ser

reducido a simple

depositario de un sentido pleno que le preexistiría. Es

esa co-originariedad, contrapartida de nuestra incompletitud constitutiva, lo

que hace irrenunciable el impulso dialógico de una poética en exilio

[xvii].

Construir un diálogo de este

tipo –como práctica intersubjetiva de escucha y elucidación- no conduce a una

clausura

de lo que se difiere y persiste como

indecidible. Tampoco implica el

hallazgo de una verdad final que nos reconciliaría en una sociedad gobernada

por la lógica de lo idéntico. No obstante, que aceptemos la condición retórica

de todo discurso y la imposibilidad de arribar a un punto neutro consensuado

por todos los interlocutores no nos exime de la voluntad de construir un

horizonte crítico de razonabilidad

[xviii].

Si esto es válido, una de las

labores centrales de los discursos poéticos en exilio no es otra que erosionar

la mitología iluminista y redentora sin por ello dejar de recordar la hegemonía

del cinismo como lógica cultural del capitalismo. Su apuesta consiste en la

producción de intercambios críticos que nos permitan mostrar las aristas

inadvertidas de nuestras vidas en común. El exilio comunicacional de cierta

poesía no significa nada distinto a la práctica de una escritura abierta a lo

desconocido. La supuesta referencia a un «destinatario general» que coincidiría

con la totalidad de los lectores empíricos apenas si logra disimular que,

objetivamente, un texto produce relaciones diferentes con públicos

sociológicamente distintos. Alguna vez Derrida señaló que un libro [cierto

libro] es una pedagogía que pretende formar su lector, diferenciando ese

producto de las producciones en masa que “(...) presuponen de manera

fantasmática un lector ya programado. De modo que termina configurando a ese

destinatario mediocre que habían postulado de antemano” (2004). De algún modo

siempre traicionamos “la singularidad del otro al que se interpela” y, sin

embargo, ciertas formas de escritura necesitan retener su condición fantasmal, ese

“espectro ineducable que no habrá aprendido a vivir jamás”. Quizás nuestra

tarea más crucial sea aprender a vivir en esa dificultad, en aquella que quiere

encarnar en sujetos concretos pero manteniendo una cierta lealtad al fantasma

de la crítica, al deseo y necesidad de desplazamiento, de aquel que deambula

persiguiendo su alteridad (el mundo de quienes viven, el mundo de los que hacen

vivir; para el caso, los lectores que en su lectura dan vida al texto).

Presuponer un lector -preconstituido

por la historia de un género- es una operación tácita de cualquier texto. Interpelarlo

como sujeto crítico, en cambio, es una tarea que no podemos dar por

garantizada: forma parte del trabajo político interminable al que está abocado cierta

producción poética, exiliada de las certezas colectivas que sostienen el mundo

del presente. En su exploración de lo desconocido, que es también ruptura de

los códigos socialmente naturalizados, esa poesía abre camino a la invención de

otra sociedad.

Bibliografía consultada

Adorno, Theodor (1983): Teoría estética, Orbis, Barcelona, 1983. Adorno, Theodor

y Horkheimer, Max (1997): Dialéctica del Iluminismo, Sudamericana,

México.

Althusser,

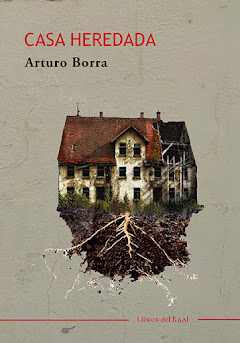

Louis (1999): La revolución teórica de Marx, Siglo XXI, Madrid.Borra, Arturo

(2017): Poesía como exilio. En los

límites de la comunicación, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.

Cortázar, Julio

(1985): Nicaragua, tan dulcemente violenta, Muchnik, Buenos

Aires.

Dubiel, Helmut

(1993): ¿Qué es el neoconservadurismo?, Anthropos, Barcelona.

Eco, Umberto

(1999): Lector in fábula, Lumen,

Barcelona.

___(1992): Los límites de la interpretación, Lumen,

Barcelona.

Habermas, Jürgen

(1989): Conocimiento e interés, Taurus,

Madrid.

Holloway, John

(2002): Cambiar el mundo sin tomar el poder, El Viejo Topo, España.

Horkheimer, Max

(2000): Teoría tradicional y teoría crítica, Paidós, 2000.

Iser, Wolfgan

(1987): El acto de leer, Taurus, Madrid.

Jay,

Martín (1989): La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt, Taurus,

Madrid.

Lozano, Joaquín,

Peña Marín, Cristina, y Abril, Gonzalo, Análisis del discurso. Hacia una

semiótica de la interacción textual, Cátedra, Madrid, 2004.

Marcuse,

Herbert (2007): La dimensión estética. Crítica a la ortodoxia marxista. Biblioteca

nueva, Madrid.

Marx, Karl

(1993): Manuscritos, Altaya, Buenos

Aires.

Muñoz, J.,

“Introducción”, en Horkheimer, Max (2000): Teoría tradicional y teoría

crítica, Paidós, Barcelona.

Negri, Antonio

(1992): "Infinito de la comunicación/ finitud del deseo",

originalmente publicado en francés en la Revista “Futur Antérieur”, nº 11, 1992.

Nietzsche,

Friedrich (1991): Ecce Homo, Siglo

Veinte, Buenos Aires.

Sartre, Jean

Paul (1967): ¿Qué es la literatura?, Losada,

Buenos Aires.

Sloterdijk,

Peter (2003): Crítica a la razón cínica, Siruela, Madrid.

Sontag, Susan

(2007): Contra la interpretación y otros

ensayos, De Bolsillo, Barcelona.

Todorov, Tzevan (1991): Nosotros y los otros,

siglo XXI, México.

VVAA (2007): Estudios

culturales. Una introducción, Verbum, Madrid.

Voloshinov,

Valentín (1993): El marxismo y la filosofía del lenguaje, Alianza

Editorial, Madrid.

[i] La referencia a una «poética en exilio»

no alude a las diversas poéticas migrantes o diaspóricas, sino más bien a lo

que hay de extranjero en diferentes discursos poéticos, independientemente a la

cuestión de los movimientos geográficos o a los exilios políticos en términos

históricos. Antes

que poesía del exilio, entonces, poesía

como exilio, en tanto discurso que se desplaza de las formas de

comunicación hegemónicas, en dirección hacia lo desconocido (Borra, 2017). El «exilio» comunicacional de lo poético, antes que una solución de retirada, propicia un

desplazamiento crítico

con respecto a los discursos dominantes y a las estructuras simbólicas e institucionales que los sostienen.

[ii] Iser

considera más plausible pensar en el «lector implícito” antes que en un «lector

de época» o un «lector ideal». Mientras que el lector de época remite a una

historia de la recepción, el lector ideal encarna una “imposibilidad

estructural de comunicación”: “Pues un lector ideal debería poseer el mismo

código del autor. Pero puesto que el autor por regla general modifica en sus

textos los códigos vigentes, el lector ideal debería disponer de las mismas

intenciones que regulan tal proceder. Si se supone esto como posibilidad,

entonces la comunicación se mostraría como superflua, puesto que por su medio

se transmite algo en virtud de la deficiente coincidencia que se da entre los códigos

del emisor y del receptor” (Iser, 1987: 57). Por su parte, el “lector

implícito” “(...) encarna la totalidad de las preorientaciones que un texto de

ficción ofrece a sus posibles lectores. Consecuentemente, el lector implícito

no está anclado en un sustrato empírico, sino que se funda en la estructura del

texto mismo. Si nosotros suponemos que los textos sólo cobran su realidad en el

hecho de ser leídos, esto significa que al proceso de ser redactado el texto se

le deben atribuir condiciones de actualización que permitan constituir el

sentido del texto en la conciencia de recepción del receptor” (Iser, 1987: 64).

[iii] La

alusión a poéticas con pretensiones

críticas -suponiendo que se pueden diferenciar de simples deseos de

filiación- pone en cuestión la idea de la «crítica» como un rasgo fijo que

podría preasignarse de forma estable a determinados autores con independencia a

sus textos concretos. Por el contrario, dichas pretensiones deben ser

contrastadas cada vez en condición de operaciones textuales específicas.

[iv] La propia inscripción del trabajo de Wolfgan Iser

como «teoría de la recepción» ha sido reformulada por el autor como “teoría del

efecto” (Iser, 1987: 12). Mientas que la primera remite a los “juicios

históricos del lector”, la segunda es inseparable del “texto” mismo como

“potencial de efectos”.

[v] Un

lector competente en un campo puede no serlo en otro; estar en condiciones de

interpretar de forma fecunda La fenomenología del espíritu no es

garantía para efectuar una lectura similar de Iluminaciones, Los hermanos

Karamazov o La interpretación de los sueños.

[vi] Como

consecuencia de ello, “(…) un texto postula a su destinatario como condición

indispensable no sólo de su propia capacidad comunicativa concreta, sino

también de la propia potencialidad significativa. En otras palabras, un texto

se emite para que alguien lo actualice; incluso cuando no se espera (o no se

desea) que ese alguien exista concreta y empíricamente” (Eco, 1999:77).

[vii] La distinción de Eco entre un «principio de

interpretación» y un «principio de uso» de los textos es borrosa en sus

fronteras. La tesis fundamental del autor cuando señala que no toda lectura

resiste de igual modo los intentos de refutación basados en el propio texto

(Eco, 1992) da lugar a problemas relevantes. Su formulación en lenguaje

popperiano introduce un nuevo equívoco: la suposición de que el texto es un

límite exterior a la interpretación (como ocurre con la «experiencia»). Ahora

bien, ¿cómo podríamos acceder al texto por fuera de las disputas interpretativas?

La noción de «sentido literal» no mejora las cosas: borra la indecidibilidad de

determinados significantes en los propios contextos discursivos en que son

empleados.

[viii] La

pluralidad de lecturas no sólo no es una excepción comunicativa sino que constituye

una regularidad incluso en el campo científico o filosófico, no obstante la

existencia de estrategias discursivas codificadoras o formalizadoras que

apuntan a restringir la proliferación de malentendidos. La apelación a fórmulas

definitorias, a formalizaciones teóricas e incluso a estrategias de

anticipación de equívocos no sólo no niegan esta pluralidad sino que la presuponen.

[ix] Algo

similar parece suponer el «coloquialismo» al confundir lo popular con lo masivo.

Habría que recordar con Voloshinov que el “lenguaje coloquial” no puede

disociarse de forma válida de una carga ideológica específica (ligada a las

construcciones hegemónicas): “La palabra siempre aparece llena de un

contenido y de una significación ideológica o pragmática” (Voloshinov,

1993: 101). Tomar distancia de los automatismos de ese “lenguaje coloquial” es,

simultáneamente, desplazarse con respecto a su carga ideológica o pragmática.

[x] Como

nota lateral, cabe señalar que esta teoría hipodérmica de la recepción

reaparece en el campo de los mass-media bajo la forma de un discurso

apocalíptico en el que los mensajes mediáticos nos sumirían en una suerte de

indefensión vital. El corolario de la tesis de la esclavitud de los tele-espectadores es, sin más, la sacralidad

del poder, esto es, la imposibilidad de hacer algo para desestructurar las

actuales relaciones de poder. Lo imposibilitante de esta postura es que

reproduce el discurso del amo, aun cuando lo repudie en términos

manifiestos. El campo mediático no sólo no está exento de luchas sino que también

se hace preciso luchar ahí: “(...) si hoy es posible empezar a hablar de nuevo

de las ciencias de la comunicación, lo es sobre la base de un teoría que

reintroduce dimensiones ontológicas y subjetivistas, elementos autopoiéticos y

creativos en la descripción de los agenciamientos colectivos que se constituyen

en el tejido mediático y comunicativo” (Negri, 1992: s/n).

[xi] “(...) no estoy abogando por la

facilidad, por la simplificación que tantos reclaman todavía en nombre de esa

inserción popular, sin darse cuenta de que todo paternalismo intelectual es una

forma de desprecio disimulado. Las vanguardias intelectuales son incontenibles

y nadie conseguirá jamás que un verdadero escritor baje el punto de mira de su

creación, puesto que ese escritor sabe que el símbolo y el signo del hombre en

la historia y en la cultura es una espiral ascendente (...)” (Cortázar,

1985: 80).

[xii] Una

educación emancipatoria compromete de forma ineludible la indagación en lo

desconocido, lo que implica necesariamente cierta opacidad. Renunciar a esa

indagación en nombre de imperativos estético-ideológicos es negar la apertura

misma de la interrogación: “Es como si se me pidiese que me inclinase

servilmente o que me muriese de imbecilidad” (Derrida, 2004: s/n).

[xiii]

“Si el discurso debe hoy dirigirse a alguien no es a las llamadas masas ni al

individuo, que es impotente, sino más bien a un testigo imaginario, a quien se

lo dejamos en herencia para que no desaparezca por entero con nosotros” (Adorno

y Horkheimer, 1997: 300).

[xiv]

Refiriéndose a la incomprensión que producen sus libros, Nietzsche señala que aún no resultan actuales: “(…) algunos

hombres nacen póstumos” (Nietzsche, 1991: 48). Así, “(…) que hoy no se escuche,

que hoy no se quiera aprender nada de mí, no sólo es comprensible, sino que me

parece justo” (1991: 48). La contrapartida de semejante enunciado es la expectativa

de un lector por venir que rectifique

la falta de escucha.

[xv] Es

pertinente distinguir entre un uso técnico de la alineación como enajenación

en el proceso de trabajo asalariado (Marx, 1993), de un uso más genérico que apunta a explicar la

sociedad capitalista como resultado de una distorsión calculada de la

conciencia de las clases dominadas. Una versión así no puede explicar cómo el

sujeto-analista logra sustraerse de esa distorsión generalizada para

denunciarla, así como tampoco puede explicar por qué un sujeto con una

“conciencia límpida” no es, automáticamente, sujeto revolucionario.

[xvi] La paradoja dialéctica de la lectura

planteada por Sartre mantiene su vigencia: “(…) cuanto más experimentamos

nuestra libertad, más reconocemos la del otro; cuanto más nos exige, más le

exigimos” (Sartre, 1967: 74).

[xvii] En

una dimensión política, la crítica dialógica no conduce de forma

necesaria a un modelo deliberativo de democracia, tanto porque hay una

dimensión irreductible de poder en todo intercambio que lo sustrae de una matriz

universal encarnada por la «razón comunicativa» habermasiana, sino también

porque reconoce el antagonismo como

dimensión insoslayable de una formación social.

[xviii]

Hago mías las palabras de Todorov: “(...) la práctica del diálogo se opone,

para mí, al discurso de la seducción y la sugestión, en el sentido de que apela

a las facultades racionales del lector, en vez de tratar de captar su imaginación

o de sumergirlo en un estado de estupor admirativo” (Todorov, 1991: 17).