Hay quien aproxima su oído a las cortezas para escuchar lo que late inaudible tras ellas. Contra el vértigo, escucha el rumor de las hojas, acaricia esa vida diminuta que sostiene lo visible, se convierte en “guardiana del tacto” para cuidar lo vulnerado y “en voz bajita volver a nombrar”. Las palabras entonces se desnudan: desentumecen las manos frías. El pecho se agita más allá de la elocuencia. Tiembla -balbuciendo un alfabeto desconocido. No por alguna incapacidad retórica que alguien vendría a corregir con un despliegue deslumbrante y sin trabas. Por deseo. Como desistir del oro saqueado -y no querer quedarse más que con la fragilidad de lo existente, sin erigirse en cumbre o fortaleza. En la afasia de la lengua. No querer más que esa materia que tiembla debajo de la envoltura vacía de una chicharra después de la muda, esa “caja de resonancias rota en la que ahora sólo canta el viento”, tal como apunta Laura Giordani en su nuevo poemario, Antes de desaparecer (Tigres de papel, Madrid, 2014), tras la estela de Materia oscura (Baile del sol, Tenerife, 2010) y Noche sin clausura (Amargord, Madrid, 2012).

Desde esa fragilidad, de la

consciencia de los pasajes o la metamorfosis incesante de lo real, la escritura

recupera una segunda inocencia: vuelve

a creer en pequeños milagros, sin

ingenuidad. Revisita los muertos que pasan por la orilla, recomienza el viaje

perpetuo por las cunetas, se detiene en lo sumergido, reconstruye los escombros

de la dicha o esas experiencias terribles en las que la bondad o la compasión

son fulminados.

Volver a creer, pues, no desde la certeza o un saber

preconstituido, sino desde la apuesta por una incertidumbre que movilice los

pies. Puede que al final ya no sepamos nada y sólo persista la sensibilidad

ante lo que es ultrajado. Puede que ni siquiera sepamos qué significa el

extraño ritual de conjurar esos espectros con el material lábil de la

escritura: quizás una superstición o un bálsamo, en cualquier caso, una forma

de demorar el derrumbe.

Segunda inocencia: la de decir

nuestra verdad ahora y desde ahí, rescatarla del río que nos arrastra

hacia la extinción, afrontar el limo que la memoria deja, detenerse en sus

rincones más secretos o acallados. Fuera de cualquier metafísica del equilibrio,

Giordani elabora una «ciencia de los hundimientos» que bien podría condensarse en

estos versos: “Remover la tierra del corazón:/ todavía hay barro”. En efecto,

se trata de un retorno hacia un

pasado todavía activo, allí donde lo omitido y lo recordado se ligan de forma

inextricable.

Desde esa perspectiva, el trayecto íntimo de Antes de desaparecer podría interpretarse como una «genealogía del sí mismo», aunque se trate de una genealogía que se articula a un contexto histórico-social más vasto que le da sentido: un período marcado por la dictadura militar argentina, un país incendiado por los secuestros y las desapariciones, una familia acorralada por el miedo, el silencio terrible de los que observan tras la ventana o cuchichean “mientras baldean la vereda con fervor intentando en vano atajar el campo”, las huellas inmemoriales del daño o los signos del desastre en cada esquina. O, en otro orden, los espacios donde asienta toda memoria, lo que hay de singular en ella: un parque donde jugamos, un árbol de infancia, el sonido de las hojas y todos esos recodos del recuerdo donde la tibieza todavía sigue siendo posible.

En esa extraña intensidad del

pulso, bastante infrecuente por lo demás, aflora un «contenido de verdad» que rebasa

su carga histórica o espacial. Ante todo, ese contenido es de carácter ético:

una verdad que se erige contra la crueldad, que reconstruye desde las huellas

de lo desaparecido la posibilidad intacta de otra vida, que nos interpela no tanto desde la evidencia del

desastre como desde la necesidad de salir de ahí. Una verdad –por más engañoso

que suene el término- que nos atañe humanamente: como ese sobretodo azul que, al abrigar a alguien, nos abriga a todos de

esos abusos que siguen perpetrándose cada día.

sobre los hombros de la muchacha aquella

volvía empapada del interrogatorio

temblando

la mojaban la picaneaban

cada noche

la dejaban junto a tu colchón

con un llanto parecido al de un cachorro

ese gesto a pesar del miedo

a pesar del miedo te sacaste el sobretodo azul

para abrigarla

no poder dejar de darle ese casi todo

en medio del sobretodo espanto

la dignidad puede resistir azul

en apenas dos metros de tela

y en esos centímetros que tu mano

sorteó en la oscuridad hasta sus hombros

El lenguaje adelgaza hasta el hueso, el monosílabo, la palabrafundida. La sintaxis se quiebra; las formas trastabillan, los fragmentos cortan. En suma, lo poético sobrevive en la prosa de lo real, quizás para decir lo que no puede pronunciarse: una atmósfera espectral, una ciudad perdida en medio de la llanura, un aire que no sabemos respirar, un tabicamiento que presentifica lo siniestro que retorna en su extraña familiaridad.

Quedan entonces los poemas sin

propiedad: esa lengua impropia, inapropiable, plástica a fuerza de romperse o

desgarrarse, como una infancia interrumpida abruptamente, una tierra que

transita de los diminutivos que nacen de la dulzura a los superlativos de lo

terrible (o viceversa), como si el “orden simbólico” necesitara reconstituirse

para decir lo que apartamos con violencia de la mirada y nos impulsara a

quebrantarlo como acto de resistencia.

Nada semejante, pues, a una

“sintaxis homicida”. Escritura de la fragilidad, de un mundo arruinado por el

daño, pero también por esa inocencia de las “nuncaamadas”, de las tía-abuelas

que bajan las persianas a la siesta para dormir como niñas en una habitación

trémula, con “el clamor de las cigarras/ reverberando en el cráneo”. De la

magia que, a pesar de lo improbable, ocurre. O como dice magistralmente la

autora: “El milagro que acontece siempre en voz baja”.

Y en voz baja escribe Laura Giordani. Con la suave firmeza de quien reconstruye una temporalidad extemporánea: lo que persiste en la atemporalidad de lo inconsciente. Lo que sigue murmurando, con su dolor antiguo y su pulso persistente, con la delicadeza de un discurso poético que se ha desprendido de ese tono declamatorio e imperativo que a menudo adopta cierta poesía con presunción crítica. La escritura aquí, por el contrario, se hace inscripción de un trazo que se ha desplazado de todo deseo de soberanía: persiste, más bien, como huella de una herida que construye un lugar para la reparación (no el olvido), el cuestionamiento a una herencia histórico-política atravesada por la devastación, la vuelta hacia lo que está «fuera de campo», en suma, aquello que las máquinas de visión hegemónicas apartan. Sólo entonces la promesa puede alzarse otra vez sin convertirse en una forma de engaño o en un falso consuelo. Los versos de “El juego en que andamos” de Gelman resuenan aquí: desterrados del paraíso, no queda más que “esta esperanza que come panes desesperados”[i]. Las afiliaciones de Antes de desaparecer, aunque difíciles de reconstruir, podrían proliferar: próxima a poetas como Alejandra Pizarnik o Arnaldo Calveyra, Juan L. Ortiz, Juan José Saer o Juan Carlos Bustriazo, la autora escarba hacia atrás en la tierra negrísima del corazón para que la posibilidad de lo por venir no quede fijada como mera repetición. No es extraño entonces que interrogue “esa paz imperturbable de los suicidas” y busque en la ternura o en la experiencia amorosa una posibilidad de amparo.

A través de ese duelo de la

historia colectiva y personal, enlazadas e inseparables, el sujeto puede recuperar

su facultad transformadora, fuera de una dimensión estrictamente programática.

Inventar otros verbos. Otras formas de construir con el otro: esa infinita

responsabilidad que nos atañe frente a los demás, pero también frente a una

naturaleza arrasada. Infinitivos para la existencia. Allí donde la sombra del

duelo arroja otra luz sobre lo porvenir. En efecto, los archivos de la memoria

–como alguna vez señaló Derrida[ii]- son una cuestión de porvenir:

se regresa para inventar una infancia que

nos aguarda. El movimiento no puede ser más pertinente y admite

recontextualizaciones diversas, incluso en un país como España, donde la

dificultad para acceder a los archivos (el olvido institucionalizado como «ley

de memoria histórica») dificulta la construcción de una sociedad justa.

Habrá que insistir en esa

indisociabilidad de lo vivido y la historia más amplia en que se inscribe, aun

cuando Antes de desaparecer elude de

forma deliberada un imaginario plagado

de tópicos que erróneamente se asocia a la «poesía comprometida». Pero apenas

hace falta decirlo: cuando la poesía nos compromete efectivamente con algo (un específico

proyecto político-existencial) no requiere ninguna declaración: trabaja dentro, en la elección del

barro, en el giro hacia aquello que vibra, inerme, resistiendo la crecida. Entonces

un poema puede decir «bondad», sin ruborizarse ante la evidencia abrumadora del

mal que nos corroe el pecho.

Regresar a la infancia que nos aguarda, pues, no como algo dado, sino como

aquello que el verbo (su

performatividad), a través de nueve

infinitivos, vuelve a hacer posible. Ese mundo maravilloso que tiembla en

lo minúsculo. Con la conmoción de lo que se dice a la intemperie. Con la

singularidad imprescindible de quien escribe con “las rodillas lastimadas”,

pero también con las varas del zahorí que busca el agua subterránea que

urgimos. Volviendo a creer en los pequeños milagros –una segunda inocencia “resucitando

helechos después de la helada” en busca de esa luz que traen “sus ojos

menta-arrancada-del-corazón, aquel verde in-tacto”.

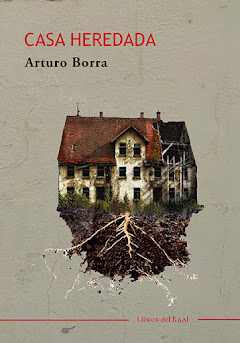

Arturo Borra

[i]

Gelman, Juan (1999): 53 poemas, Grijalbo,

Buenos Aires, p. 52.

[ii] “(…) la cuestión del

archivo no es, repitámoslo, una cuestión del pasado. No es la cuestión de un

concepto del que dispusiéramos o no dispusiéramos ya en lo que concierne al

pasado, un concepto archivable del archivo. Es una cuestión de porvenir, la

cuestión del porvenir mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa y de

una responsabilidad para mañana. Si queremos saber lo que el archivo habrá

querido decir, no lo sabremos más que en el tiempo por venir. Quizá. No mañana

sino en el tiempo por venir, pronto o quizá nunca. Una mesianicidad espectral

trabaja el concepto de archivo y lo vincula, como la religión, como la

historia, como la ciencia misma, con una experiencia muy singular de la promesa”

(Derrida, Jaques [1997]: Mal de archivo.

Una impresión freudiana, trad. P. Vidarte, Trotta, Madrid, p. 44).

Laura

Giordani ha

publicado Cartografía de lo blando (2005), Materia Oscura (2010, Baile del

Sol), Noche sin Clausura (2012, Candela, Ediciones Amargord), Antes de

desaparecer (2014, Ediciones Tigres de papel) y la plaquette Celebración del

brote (2009, Zahorí-Poesía en minúsculas).

Sus

poemas han sido incluidos en diversas antologías: Antología de Poesía (ECA

-Escritores Cordobeses Asociados, 2002), Aldaba (2004) Antología de poetas

hispanoamericanos, Cuadernos Caudales de Poesía (Edición Caudal, España, 2007),

Los centros de la calle (Editorial Germanías, 2008) y Por donde pasa la poesía

(Baile del Sol, 2011)

Asimismo,

ha colaborado con algunas publicaciones como "La hamaca de Lona", "Youkali", "Viento

Sur", "Ginebra Magnolia", "Eclipse", "The children’s book of american bird", "Confines" (Argentina), "Grumo" (Brasil-Alemania) y "Galerna" (USA).

No hay comentarios:

Publicar un comentario