Aquí viene el presuroso correo de las siembras

a descalzar sus cartas que llegan en zapatos

de sobres de semillas, a la boda del mástil

y el perfil del indígena troquelado en la luna:

por espinas sus dientes y el blanco de sus ojos

abiertos para mirar, para mirar, para mirar a todos

los que lo atan, lo humillan y lo muerden;

por aletas el silbo de sus pulmones, mares de fatiga,

y por su estar siempre salóbrego, en piel de sal,

de sal de él mismo que se sale en la sal de su cansancio,

cuando enjuga el cielo la sombra de la tierra

y a él le muda ese pellejo de hombre trabajado,

por un dulce sentido, fresco baño de serena y madura

manera de alba y fruta.

El que es indio sabe bien lo que esto significa:

es ser de aquí, de donde es América;

la primera cosquilla del llanto y de la brisa,

lo que combate en fauces de la duda,

lo que desemboca desbocándose,

amasado con todo lo que alienta, desalienta y conduce

a la bondad profética del hombre

que al ver, suelta los ojos, al oír suelta el oído

y al sentir se suelta él mismo de sus entrañas mudas

a las suaves y astutas vecindades

del agua recostada en su aliento.

No sé por qué he venido a estudiar el trino,

si aquí se estudia miel, la miel del cielo,

aquí bajan reflejos de los montes

olorosos a yerbas veteranas...

(¡Oh la libre raíz de un pensamiento

de flor en manos del aroma!)

No comprender el duelo en que se vive lo gozado.

Se va quedando el gozo atrás de uno

y el gasto de las uñas que se cortan y cortan

igual que los cabellos, con tijeras.

La vida de la puna en el paisaje

va de viaje conmigo, hoy mismo, hoy mismo,

comunicadlo a mis amigos,

a los espectros de mis estudiantes y mis niños,

a las mujeres de mi carne

y a la humedad del suelo que llevo

en la planta de los pies cicatrizada,

después que me arrancara de mi tierra

al costo de no estar nunca en un sitio,

por el peligro de volverme árbol.

Corro el peligro de volverme árbol y por eso me voy,

mañana mismo, hoy mismo, en este instante

que puede ser fatal para el que vive

con la piel de la hoja siendo humano.

¡Cortad, cortadme las raíces con los filos más hondos,

con las hachas más duras, y cortadme las ramas

con los filos del canto,

para que no se multipliquen mis raíces aquí,

mis raíces de subconciencia vegetal,

porque mi ser ha sido humus:

tiene la piel quemada de corteza,

la saliva de jugo de fatiga,

las narices de zumo,

el pelo de pelo de nopal,

ya cabellera de cacique,

y todo el engranaje de los dientes

de risa de mazorca conseguida a favor de los tomillos,

la tímida hondonada y la honda de pita pendenciera!

¡Cortadme las raíces, las ramas y la sombra!

De

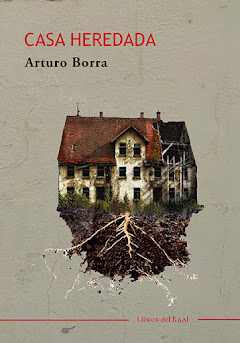

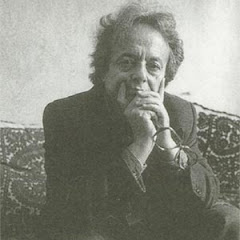

Mensajes indios, Miguel Ángel Asturias

Miguel Ángel Asturias nació en Guatemala el 19 de octubre de 1899. Su padre era Juez y su madre, maestra. En los primeros años de nuestro hombre, el dictador Estrada Cabrera destituyó de su cargo al progenitor y la familia se trasladó a vivir al campo. En 1923, el joven Miguel Ángel fue enviado a Europa por los suyos, para que estudiase Derecho en la Soborna, donde se doctoraría luego, y también para que se viera menos expuesto a disgustos con la Policía del régimen, porque Asturias, además de autor de importantes novelas y poemas, tiene en su haber un himno revolucionario, La Chalana, que todavía cantan los estudiantes en su tierra. Una vez en Paris, contrajo grandes amistades con Paul Valéry, que prologó la traducción francesa de sus Leyendas de Guatemala, en 1933, y otros escritores, como Malraux y Breton, del grupo surrealista. Aquel surrealismo de su juventud, aficionado a proyectar resonancias en lo alto, mediante la onda hertziana de la greguería, de cosas sanguinolentas y barrocas de acá abajo, tendrá no poco papel en la estilística de Miguel Ángel Asturias. También lo tendrán el conceptismo a lo Quevedo (más recargado aún) y la despotricadura a lo Valle Inclán, aunque Tirano Banderas vio la luz después de 1927, fecha en que se compuso la terrible sátira El señor presidente. Por sus inconformismos políticos, Asturias padeció exilio e incluso cárcel hallándose fuera de su patria. Fue, como dice él, “crucificado en la cruz de los caminos”. De regreso a Guatemala bajo el régimen reformista agrario de Jacobo Arbenz, fue nombrado por primera vez embajador en Paris. Destituido por el levantamiento del coronel Castillo, al recuperar sus privilegios capitalistas la “United Fruit”, compuso Asturias El Papa verde y otras obras en que denunciaba la intervención norteamericana en su patria. El régimen de Méndez Montenegro le nombró de nuevo embajador en la capital de Francia, y allí le sorprendió la concesión del Nóbel, que tan cordialmente celebró en compañía de sus amigos y de su esposa, Doña Blanca Mora y Araujo. La Academia de Suecia declaró que se le concedía el premio “por su alto contenido colorístico arraigado en el individualismo nacional y en las tradiciones indias”. El escritor declaró, a su vez, que aquel premio había sido concedido en realidad a toda Sudamérica, y que, en aquella ocasión, la literatura sudamericana entraba en su edad adulta. El mismo no es –dijo- más que el intérprete, el “Gran Lengua de la tribu”, para expresarlo en tono indígena y secular; el heraldo de los pareceres de sus hermanos de raza.