"La niña que miraba el infinito"- Nicoleta

Deuda del conocimiento: almas al fondo,

para tu grandeza.

Ahora, dibuja en tu mundo pequeño

las constelaciones

habla para quien nunca

podrá escucharte

-Se inclina con la sal

abre las hojas

*

Al otro lado del prisma,

aún llorando

-como sólo saben llorar los muertos-

tomaste entre tus manos las piedras asesinas

conociste en profundidad la imposición del silencio

tu cabeza castigada por -nadie lo dijo

"Y es tan frágil"-Nicoleta

Aún llorando,

tomaste las piedras entre tus manos y, una por una,

las colocaste en el orden dictado por el rumor

de las constelaciones

Una vez más, te dispusiste a conocer

la trampa de la luz

*

Ahora, Carmen, te entretienes, en este poema,

en pegarme los trozos rotos

y adecentar la alacena de mis huesos

En el tiempo espiral,

nos cosíamos, la una a la otra,

al mundo

como ramitas

"El largo viaje"-Nicoleta

Ahora: la ciudad dentro de un círculo y el círculo en el

hijo. Mira hacia atrás, para cerrar la letra.

O, más blanca, dispone el inicio: sabia en el arte del lanzamiento,

encogida siempre de hombros

mira al cielo, bajo sus pies

Yaiza Martínez, Los perros del cielo, Leteo, 2010, León.

Para una nueva turba esperanzada

Por su elaboración circular –un círculo que no

cierra-, su música sutil y su apertura semántica, Siete - Los perros del cielo es un poemario inusual en el campo poético español actual. Lo señala su capacidad de adentrarse en un universo singularizado, a pesar de unas

resonancias ancestrales que conectan a una historia más vasta, que incluye esa

trama oscura de un linaje expoliado, esa constelación inestable ligada quizás a

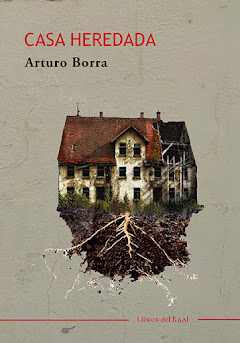

la «feminidad» que se abre paso en la “loza heredada”, entre todas las muertes

arrastradas: sólo la cabeza sobresale del polvo, pero precisamente porque

sobresale sigue siendo posible soñar.

En ese terreno

resbaladizo, es difícil no incurrir en tópicos, golpes de efecto, cierta grandilocuencia

retórica e incluso una forma de victimización. Todo eso es típico en estas regiones discursivas. Precisamente esas cualidades negativas (lo que el texto elude),

suponen un trabajo de tachadura o autoconstricción que se percibe especialmente

cuando está ausente, es decir, cuando sentimos que el poema echa mano a recursos

fáciles por no poder sostener un tiempo interno, un ritmo, una musicalidad

suave, sin grandes acordes.

Lo más

relevante: la escritura de Yaiza no evita riesgos, sino que los atraviesa, empezando por un lenguaje que no excluye términos

teóricos y que podría conducir a un sesgo

teorizante que horade la posibilidad misma de la poesía (o la reinvente

como teoría). Lo interesante es que, en esta constelación, esos términos que

trazan un programa se anudan con unas incertidumbres seminales. Se abren así a

una indagación, que es también reconstrucción de unas memorias sobrevivientes o,

mejor, de una experiencia de la génesis olvidada, de una “mancha en la

memoria”, aquello que fue borrado, que necesita reconstruirse. Esa operación es

también retorno a la materia viviente en la que se cifra una promesa: la

apertura del porvenir.

No podría ser

un trabajo sencillo: esa voluntad reconstructiva tiene que afrontar la

interrogación por el lenguaje con el que se urde el poema. Tiene que recorrer

un espacio de incerteza antes de hacerse tierra; necesariamente, debe pasar por

el agua en el que todo tambalea. La (re)iteración forma parte quizás de esa

gestación de una estirpe dañada que sigue leyendo un antiquísimo pergamino. Tal

vez sólo entonces, en ese suelo creado, apoyar los crecimientos, las ramas, los

frutos. Y la “infinita esperanza de la turba” a la que pueda dar lugar. Porque

a través de los linajes hay también una línea de fuga, aquella que anuncia la

posibilidad más íntima de una libertad siempre incipiente. Incluso, una

libertad en la extranjería: en el rebasamiento del círculo, en una reiteración

que no cancela la diferencia del que escribe, a pesar de la carcajada.

Siete. Los perros del cielo podría

leerse de dos maneras diametralmente opuestas. Como la ratificación de una «esencia

femenina» o, más radicalmente, como la reconstrucción de una

trama inestable en la que no hay centro. No habría más identidad que aquella

que nos donan (y nos arrebatan) los otros. Esos otros, a veces pequeñitos, que

ayudan a sobrellevar el dolor. El hijo: quien nos sostiene y a quien

sostendremos aunque seamos incapaces de comprender su gozo. Quien forja una

costura para cocerse al mundo.

Sustancia y gracia: nada es evidente

aquí; las elipsis, las alteraciones sintácticas, las omisiones, remiten a una

trama (necesariamente) incompleta, a la que le faltan piezas imposibles de

restituir. No sólo la maternidad es génesis: en este círculo roto (el círculo

de las opresiones y los silenciamientos) la escritura misma es alumbramiento de

sentido, incluso si ese alumbramiento tuviera que cargar las hojas de sal. No

me parece casual –incluso si no fuera consciente- el juego de paralelismos que

hay entre génesis y escritura, vida y signo (que incluye la cifra). El lenguaje

refracta la trampa de la luz sin renunciar a la gracia que colorea los

instantes.

Quizás también

exista una saga del miedo a morir sin voz, acallada bajo las piedras. Miedo

atávico, que traza una línea por la que engendrar una fuga sin huida. Una

salida, si se prefiere, a través de la escritura-niña o del poema-madre. En

esta constelación, la tierra-matriz es génesis de esa estructura arbórea que

fecunda una vida tantas veces maltratada. Los perros del cielo guían los pasos

divididos; son metáfora de una reunificación prometida: un haz que retorna

sobre el sueño que ahuyenta la herrumbre. Ningún sacerdocio ni doctrina literal

que esgrimir: sólo una lejanía buscada en la que podamos reinventarnos.