Cuando las ideas estéticas se convierten en doctrinas, elegantes formas de evadirse de la responsabilidad de pensar, de inventar, de arriesgarse, retornar es una forma de apostar por una poesía presente diferenciada, capaz de sacudirse sus etiquetas tranquilizantes, esa monumental complacencia que trae el ampararse en tradiciones colectivas consagradas, que cultivan reconocimientos automáticos a fuerza de eximir de la singularidad de la búsqueda.

A.B.

“Tanta fe se tiene en la vida, en la vida en su aspecto más precario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por desaparecer. (...)

Todo está al alcance de la mano, las peores circunstancias materiales parecen excelentes. Luzca el sol o esté negro el cielo, siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Pero no se llega muy lejos a lo largo de este camino; y no se trata solamente de una cuestión de distancia. Las amenazas se acumulan, se cede, se renuncia a una parte del terreno que se debía conquistar.

Aquella imaginación que no reconocía límite alguno ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional; la imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta función subordinada, y cuando alcanza aproximadamente la edad de veinte años prefiere, por lo general, abandonar al hombre a su destino de tinieblas.

Pero si más tarde el hombre, fuese por lo que fuere, intenta enmendarse al sentir que poco a poco van desapareciendo todas las razones para vivir, al ver que se ha convertido en un ser incapaz de estar a la altura de una situación excepcional, cual la del amor, difícilmente logrará su propósito. Y ello es así por cuanto el hombre se ha entregado, en cuerpo y alma al imperio de unas necesidades prácticas que no toleran el olvido. Todos los actos del hombre carecerán de altura, todas sus ideas, de profundidad. (...)

Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas.

Únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. (...) Tan sólo la imaginación me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser, y esto basta para mitigar un poco su terrible condena; y esto basta también para que me abandone a ella, sin miedo al engaño (como si pudiéramos engañarnos todavía más).

(...) Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos. Son como la gente de escrupulosa honradez, cuya inocencia tan sólo se pude comparar a la mía.

(...) No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación.

(...) Contrariamente, la actitud realista, inspirada en el positivismo, desde Santo Tomás a Anatole France, me parece hostil a todo género de elevación intelectual y moral. Le tengo horror por considerarla resultado de la mediocridad, del odio, y de vacíos sentimientos de suficiencia. Esta actitud es la que ha engendrado en nuestros días esos libros ridículos y esas obras teatrales insultantes. (...)

(...) Todavía vivimos bajo el imperio de la lógica, y precisamente a eso quería llegar. Sin embargo, en nuestros días, los procedimientos lógicos tan sólo se aplican a la resolución de problemas de interés secundario. La parte de racionalismo absoluto que todavía solamente puede aplicarse a hechos estrechamente ligados a nuestra experiencia. Contrariamente, las finalidades de orden puramente lógico quedan fuera de su alcance. Huelga decir que la propia experiencia se ha visto sometida a ciertas limitaciones. La experiencia está confinada en una jaula, en cuyo interior da vueltas y vueltas sobre sí misma, y de la que cada vez es más difícil hacerla salir. La lógica también, se basa en la utilidad inmediata, y queda protegida por el sentido común. So pretexto de civilización, con la excusa del progreso, se ha llegado a desterrar del reino del espíritu cuanto pueda clasificarse, con razón o sin ella, de superstición o quimera; se ha llegado a proscribir todos aquellos modos de investigación que no se conformen con los imperantes.

(...) Si las profundidades de nuestro espíritu ocultan extrañas fuerzas capaces de aumentar aquellas que se advierten en la superficie, o de luchar victoriosamente contra ellas, es del mayor interés captar estas fuerzas, captarlas ante todo para, a continuación, someterlas al dominio de nuestra razón, si es que resulta procedente. Con ello, incluso los propios analistas no obtendrán sino ventajas. Pero es conveniente observar que no se ha ideado a priori ningún método para llevar a cabo la anterior empresa, la cual, mientras no se demuestre lo contrario, puede ser competencia de los poetas al igual que de los sabios, y que el éxito no depende de los caminos más o menos caprichosos que se sigan

.Con toda justificación, Freud ha proyectado su labor crítica sobre los sueños, ya que, efectivamente, es inadmisible que esta importante parte de la actividad psíquica haya merecido, por el momento, tan escasa atención.

(...) El hombre, al despertar, tiene la falsa idea de emprender algo que vale la pena. Por esto, el sueño queda relegado al interior de un paréntesis, igual que la noche. Y, en general, el sueño, al igual que la noche, se considera irrelevante. Este singular estado de cosas me induce a algunas reflexiones, a mi juicio, oportunas:1. Dentro de los límites en que se produce (o se cree que se produce), el sueño es, según todas las apariencias, continuo con trazas de tener una organización o estructura.

(...) ¿No cabe acaso emplear también el sueño para resolver los problemas fundamentales de la vida?

(...) Vuelvo, una vez más, al estado de vigilia. Estoy obligado a considerarlo como un fenómeno de interferencia.

(...) El espíritu del hombre que sueña queda plenamente satisfecho con lo que sueña. La angustiante incógnita de la posibilidad deja de formularse.

(...) En el instante en que el sueño sea objeto de un examen metódico o en que, por medios aún desconocidos, lleguemos a tener conciencia del sueño en toda su integridad (y esto implica una disciplina de la memoria que tan sólo se puede lograr en el curso de varias generaciones, en la que se comenzaría por registrar ante todo los hechos más destacados) o en que su curva se desarrolle con una regularidad y amplitud hasta el momento desconocidas, cabrá esperar que los misterios que dejen de serlo nos ofrezcan la visión de un gran Misterio. Creo en la futura armonización de estos dos estados, aparentemente tan contradictorios, que son el sueño e la realidad, en una especie de realidad absoluta, en una sobrerrealidad o surrealidad, si así se puede llamar. Esto es la conquista que pretendo, en la certeza de jamás conseguirla, pero demasiado olvidadizo de la perspectiva de la muerte para privarme de anticipar un poco los goces de tal posesión.(...)

En el ámbito de la literatura únicamente lo maravilloso puede dar vida a las obras pertenecientes a géneros inferiores, tal como el novelístico, y, en general, todos los que se sirven de la anécdota. (...)

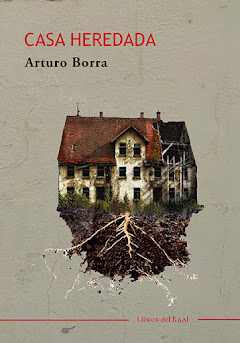

Lo maravilloso no siempre es igual en todas las épocas; lo maravilloso participa oscuramente de cierta clase de revelación general de la que tan sólo percibimos los detalles: éstos son las ruinas románticas, el maniquí moderno, o cualquier otro símbolo susceptible de conmover la sensibilidad humana durante cierto tiempo.

(...) En los presentes días pienso en un castillo, la mitad del cual no ha de encontrarse forzosamente en ruinas; este castillo es mío, y le veo situado en un lugar agreste, no muy lejos de París. Las dependencias de este castillo son infinitas, y su interior ha sido terriblemente restaurado, de modo que no deja nada que desear en cuanto se refiere a comodidades. Ante la puerta que las sombras de los árboles ocultan, hay automóviles que esperan.

(...) El espíritu de la desmoralización ha fijado su domicilio en el castillo, y a él recurrimos todas las veces que tenemos que entrar en relación con nuestros semejantes, pero las puertas están siempre abiertas, y no comenzamos nuestras relaciones dando las gracias al prójimo, ¿saben ustedes? Por lo demás, grande es la soledad, y no nos reunimos con frecuencia, porque, ¿acaso lo esencial no es que seamos dueños de nosotros mismos, y, también, señores de las mujeres y del amor?

Se me acusará de incurrir en mentiras poéticas; todos dirán que vivo en la calle Fontaine, y que jamás gozarán de tanta belleza. ¡Maldita sea! ¿Es absolutamente seguro que este castillo del que acabo de hacer los honores se reduce simplemente a una imagen? (...)

En homenaje a Guillermo Apollinaire, quien había muerto hacía poco, y quien en muchos casos nos parecía haber obedecido a impulsos del género antes dicho, sin abandonar por ello ciertos mediocres recursos literarios, Soupault y yo dimos el nombre de SURREALISMO al nuevo modo de expresión que teníamos a nuestro alcance y que deseábamos comunicar lo antes posible, para su propio beneficio, a todos nuestros amigos. (...)

El surrealismo, tal como yo lo entiendo, declara nuestro inconformismo absoluto con la claridad suficiente para que no se le pueda atribuir, en el proceso el mundo real, el papel de testigo de descargo. Contrariamente, el surrealismo únicamente podrá explicar el estado de completo aislamiento al que esperamos llegar, aquí, en esta vida. El aislamiento de la mujer en Kant, el aislamiento de los «racimos» en Pasteur, el aislamiento de los vehículos en Curie, son a este respecto, profundamente sintomáticos. Este mundo está tan sólo muy relativamente proporcionado a la inteligencia, y los incidentes de este género no son más que los episodios más descollantes, por el momento, de una guerra de independencia en la que considero un glorioso honor participar. El surrealismo es el «rayo invisible» que algún día nos permitirá superar a nuestros adversarios. «Deja ya de temblar, cuerpo». Este verano, las rosas son azules; el bosque de cristal. La tierra envuelta en verdor me causa tan poca impresión como un fantasma. Vivir y dejar de vivir son soluciones imaginarias. La existencia está en otra parte.(...)”.