“Lo que es sólo poético mata a la poesía”.

Vladimir Holan

Vladimir Holan

-I-

En una conferencia en Buenos Aires, en 1947, el escritor polaco Witold Gombrowicz comenzaba su conferencia con una afirmación polémica:

“A veces me gustaría mandar a todos los escritores del mundo al extranjero, fuera de su propio idioma y fuera de todo ornamento y filigranas verbales, para comprobar qué quedará de ellos entonces”[i].

Como condición de partida, este intelectual cáustico no dudó en tensar la cuerda: si una poética sobrevive a la diáspora, puede que entonces algo de ella permanezca. Dejaré de lado por ahora la alusión a “todo ornamento y filigranas verbales”, lo que nos llevaría a la problemática de la estilizaciones retóricas del discurso poético. Lo que en cambio quisiera plantear, en primer lugar, es el debate referido a la compleja relación entre «poesía» y «comunidad lingüística» como parte de un vínculo más amplio entre «literatura» y «sociedad». En su afirmación, Gombrowicz hurga en esa complicidad presupuesta entre poeta y público, propia de participar en una misma comunidad de hablantes. Sin embargo, el autor reclama extranjería al poeta, salirse del propio idioma.

Unos párrafos más adelante, no duda de forma provocativa en arremeter contra la «poesía pura», sosteniendo “(...) que los versos no gustan a casi nadie y que el mundo de la poesía versificada es un mundo ficticio y falsificado (...)”[ii]. Gombrowicz admite incluso un cierto aburrimiento (aunque sea un aburrimiento solemne) ante los ejercicios poéticos de “pobreza dentro de la nobleza”.

Contraponer a ese aburrimiento una poética del divertimento sería, sin embargo, errado. Lo que reclama este escritor es de otra índole: quebrar el “convenio de la mutua discreción”, para dar lugar a una escritura poética interesante. Una poesía del divertimento distrae y más pronto que tarde, termina resultando irrelevante. Ante los excesos de poeticidad –referidos a la sustracción de todo elemento apoético del discurso poético- Gombrowicz lanza otra provocación: el afán de estilización culmina en servidumbre a una forma rígida, tan “sagrada y consagrada” que se diluye como medio de expresión. La máquina poética se ha convertido, como tantas otras, en un fin en sí mismo. El decir poético ha devenido jerga, esto es, lenguaje profesionalizado:

“Los poetas escriben para los poetas. Los poetas son los que rinden homenaje a su propio trabajo y todo este mundo se parece mucho a cualquier otro de los tantos y tantos mundos especializados y herméticos que dividen la sociedad contemporánea”[iii].

La consecuencia de este aislamiento social de los poetas es doble: (i) hasta los creadores más mediocres adquieren “dimensiones apocalípticas”, transformando lo insignificante en cuestiones trascendentes y, (ii) los poetas, ante sus enemigos, no saben defenderse. Autoafirmación, indignación, lamento, son respuestas típicas ante los ataques de otros grupos y personas. Y sin embargo -argumenta el autor- tanto más valioso es el enemigo para nuestra formación: “(...) sólo él nos procura la clave de nuestros puntos débiles y nos pone el sello de la universalidad”[iv]. Como remate, Gombrowicz no ahorra ironía: los poetas, con sus actitudes aristocráticas y orgullosas, se arrogan una cierta superioridad que, por lo demás, el otro no está dispuesto a aceptar. En un juego de espejos endogámico, el poeta no sólo no asume que puede que haya un exceso de versificación, sino que además termina considerando a los miembros de la comunidad poética una “muchedumbre de seres excepcionales” (sic).

Ante esta situación, alega el autor, podríamos optar por hablar desde abajo. Y aunque no todos los poetas extranjeros hablan desde esa posición, ni todos los locales desde una posición altiva, lo cierto es que es imposible hablar desde la paridad –o incluso desde la humilde petición de ser escuchado y acaso reconocido- si no hay un desplazamiento básico, que es también disconformidad con lo hallado: el que nos sustrae de la familiaridad de la recepción[v]. Podríamos entonces desprendernos de la ilusoria autoridad que nos arrogamos y asumir nuestra radical insuficiencia, sacudiendo las formas rígidas que nos abruman.

-II-

Gombrowicz unos años más tarde vuelve sobre su primera conferencia y rectifica el título: esta vez no será “Contra la poesía”, sino “Contra los poetas”, aunque la embestida sigue siendo también contra esa “melopea monótona” [sic] que la Poesía anuncia, rodeada de exclamaciones. Contra el culto del Arte, contra la grandilocuente y sublime “misa de la Estética”, Gombrowicz contrapone lo real. En la ceguera ritual del culto a la Poesía, nos olvidamos de preguntarnos por el vínculo que tiene con nosotros.

“Lo que molesta y cansa de los poetas no es ya sólo esa religiosidad que nada contrarresta, esa estéril devoción hacia la poesía, sino también su política de avestruz ante la realidad: la rechazan con temor, se niegan a verla, y en su huida se sumen en un estado de trance que, lejos de ser un valor, es un peligro”[vi].

No será Gombrowicz quien pretenda que los poetas escriban “para que todos los entiendan”. Supondría, según el autor, renunciar de forma voluntaria a valores esenciales como la “conciencia”, la “inteligencia”, la “sensibilidad”, el “conocimiento” vital y mundano... Dicho en nuestros términos: en una sociedad banalizada, el “entendimiento universal” supondría una claudicación o una forma de resignación ante aquello que, precisamente, suscita en nosotros una voluntad de distanciamiento. Producir otro mundo tiene como condición producir unos discursos que cuestionan o se extrañan, de forma obtusa, ante un universo social que proclama la necesidad (supuestamente trivial) de lo Idéntico. Un discurso poéticamente subversivo, pues, no puede formularse desde una lógica de la falsa reconciliación. Dicho lo cual, tampoco cabe absolutizar nuestro propio mundo, como suelen hacer tantos poetas. Al fin y al cabo, puede que no seamos más que “candidatos a artistas”.

En esta fase de la argumentación, Gombrowicz nos interroga a cierta distancia histórica: ¿resisten nuestros poemas en manos de un no-poeta? Si acaso quebráramos los círculos familiares de reconocimiento, ¿qué quedaría de la Poesía y los Poetas? “¡El poeta no debe adorar al Poeta!”[vii]. Ante estas “orgías de la presunción”, el lector concreto puede ayudar a recordar nuestra condición caída, nuestras aspiraciones truncas. ¿Sería mejor admitir que nuestros pequeños mundos no se distinguen de otros mundos especializados y herméticos, en los que sus participantes se celebran mutuamente, haciendo imposible la comunión de unos humanos con otros?

-III-

Más de cincuenta años después, me pregunto qué validez mantienen estas tesis controvertidas. Nuestras justificaciones, quizás, no serían mucho mejores que las aportadas entonces: 1) no confundir «poesía» con «embuste», 2) distinguir entre «poesía pura» –basada en estructuras métricas y rimadas- y «poesía» a secas, 3) admitir que la realidad de la poesía es heterogénea y dinámica, etc. Incluso podríamos argumentar sobre el valor de la metaforización (irreductible a funciones ornamentales) en un contexto que la hace casi ininteligible, sobre el riesgo de las generalizaciones apresuradas y sobre cierto espíritu represivo... en el propio Gombrowicz. Al fin y al cabo, ¿por qué el poeta debería abandonar su idioma? Habida cuenta de la co-sustancialidad entre lenguaje y pensamiento, no cabe dudas que sería una forma de mutilar el pensar mismo.

Con todo, puede que quizás estuviera afirmando algo diferente: que no hay poesía valiosa si no es capaz de sustraerse de la lengua materna –una lengua que, en los poetas, se convierte en jerga. Ahora bien, si lo que caracteriza una jerga es su configuración como lenguaje profesionalizado, activando una mutua complicidad de los participantes, lo cuestionable no es tanto la escritura en un mismo idioma, sino el hacer del idioma una patria en la que nos protegemos de la distancia que todo poeta requiere para permanecer. Distancia, entonces, con respecto a la lengua materna.

Avanzando más allá de lo que este texto nos habilita, podríamos insistir en la imposibilidad de cambiar nuestro mundo social sin cambiar los modos de interpretarlo. Y puesto que no hay interpretación que no requiera un soporte lingüístico, todo ejercicio de re-interpretación es un ejercicio de desplazamiento con respecto al universo lingüístico habitualmente utilizado. Kristeva, lo dice bellamente:

“El que habla la «otra lengua», nuestro extranjero-traductor, es invitado a callar, a menos que se una a alguno de los clanes existentes, a una de las retóricas en vigor”[viii].

Este tipo de escritor, alejándose de la lengua de los clanes, habita un espacio de extranjería, incluso a riesgo de caer en el ostracismo. En este punto, no es extraño que cuestionemos ciertos usos de la lógica de la etiqueta por parte de los clanes, como modo de dicotomizar entre un nosotros –como encarnación de una supuesta virtud literaria- y los otros, reducidos a objetos de una estética superficial. Cuidarnos de ese maniqueísmo -intelectual y político- forma parte de la gramática de esta otra lengua. Habría pues que indagar en la extranjería como lugar de enunciación más que como espacio físico de estancia. Ser extranjero remite, en este contexto discursivo, a una interminable búsqueda que nos exilia de las certidumbres. Lo mismo podemos afirmar para referirnos a la práctica poética, incluso como tentativa de traducción de las «pasiones secretas» a una «música vigilada del sentido».

Volvamos pues al argumento central: Gombrowicz no escribe contra los malos poetas (que los hay y son legión), ni contra los esnobistas (que también son multitud). Escribe contra una Poesía que no se ha decidido a avanzar en su deicidio, que no se ha hecho libertaria, que defiende, en suma, la Institución en sí (como si no debiera contribuir a hacer imaginables otra vida y otro mundo -podríamos agregar[ix]-). Escribe contra una Poesía petrificada que impide el poetizar imprevisible, arriesgado, singular. Pero ¿qué más previsibles que los golpes de efecto de los que se sitúan en el Parnaso? ¿Qué menos arriesgado que la relectura de lo ya-sabido, de lo que suscita un entusiasmo fácil y facilista de cierto público cautivado antes incluso de conocer el poema? ¿Qué menos riesgoso puede haber que el sustraerse del desafío que cada poema auténtico propone, más allá de la consagración de los nombres? Y ¿qué menos singular que la escritura que se somete voluntariamente a tanto “ismo” domesticador, a tradiciones literarias consagradas que en su misma institucionalización pierden o mitigan su potencia crítica?

Admitamos pues, que en su crítica “simplista y brutal” (tal como Gombrowicz mismo calificara su intervención) hay un núcleo de verdad perturbador. Admitamos también que su lectura de los poetas no es ajena a nuestra contemporaneidad, que incluso es más fácil arrancar un aplauso que un gesto de desconcierto, que sin extranjería no hay fluir poético que tense la Poesía fosilizada, que sin destrucción de textos canonizados y contra-canonizados lo único que nos queda es un Museo de Estética para arribistas y conformistas, “muchedumbre de seres excepcionales”, carentes de todo sentido (auto)crítico. Aceptemos, cómo no, que hay que escribir contra la Poesía, esa egolatría parlanchina que se inviste de Madurez sin dejar de repetir un credo heterónomo. Aceptemos, finalmente, que también nosotros, aprendices de poetas, aprendices de humanidad, participamos en una lucha en la que tenemos muy poco para enseñar y mucho por aprender. Acaso un silencio receptivo -un silencio que no es cese de sentido sino apertura filosófica- sea el primer paso para saber estar más allá de la patria complaciente de la lengua materna: no sólo contribuir a crear otra lengua, sino también, por recuperar una expresión de Felix Guattari, participar en esas «lenguas menores» que cuestionan la plenitud del discurso dominante. Si a pesar de todo, quisiéramos seguir escribiendo, si a pesar de esas verdades perturbadoras, todavía siguiéramos apostando por una singularización de la búsqueda –y no a la inversa-, puede que alguna vez nuestra poesía sea producto de una práctica de libertad y no un mero llamado al orden (de los privilegios).

-IV-

De forma algo menos ruidosa, unas décadas después Pierre Bourdieu avanzó en su proyecto de hacer una sociología del arte, desarrollada especialmente en Las reglas del arte y La distinción. A pesar de ciertos riesgos reduccionistas que comprometen su empresa teórica en este respecto, no dudó en atribuir a los artistas una «voluntad de distinción» que, en la cúspide se transforma en una «distinción sin voluntad de distinción». No es este espacio el adecuado para discutir el alcance de ese proyecto teórico, pero en algo se asemeja a la crítica de Gombrowicz: la forma en que los poetas se representan a sí mismos, esto es, el lugar de distinción que se auto-asignan, aunque en el caso de Bourdieu se afirme muy poco acerca de la poesía misma. Los “creadores” -habitualmente, miembros de las fracciones dominadas de las clases dominantes- en tanto “creaciones sociales”, suelen adoptar estrategias estéticas para distinguirse por sobre otros sujetos con menor capital cultural, incluso apelando a un capital lingüístico que los sitúa en una posición legitimada en el espacio social. Que en el juego literario hay más que eso es evidente para cualquier sujeto pasional que escribe en la penumbra de los espacios concurridos. La catexis libidinal que se deposita a menudo en la elaboración poética difícilmente podría explicarse desde esta perspectiva: la inversión, las apuestas no pueden reducirse a un deseo de obtención de reconocimiento, porque eso conllevaría interrogar por qué sería el campo artístico, desde la perspectiva de los actores, el más favorable para llegar a ese fin, antes que otros, como el científico, el filosófico o incluso el económico. Aunque se alegue que esa «inversión» –que supone conocer la historia del campo- es parte de las estrategias de los participantes, es cuanto menos riesgoso limitarse a esas premisas explicativas cuando de lo que se trata es de dar cuenta de unas prácticas en las que el «gasto improductivo» -usando una expresión de G. Bataille- también hace su parte.

Con todo, en una dimensión sociológica, no es difícil adivinar que detrás de las apuestas estéticas –incluso de las estéticas cultas- hay una lucha social por el enclasamiento legítimo, con todos los beneficios simbólicos y económicos que eso implica (acceso a puestos universitarios o cargos públicos ligados al campo cultural, a publicaciones prestigiosas, a círculos de “amistades selectas”, etc.). Por tanto, antes que reclamar para los poetas una legitimidad unánime e indiscutida (que nos haría portadores legítimos de unos privilegios), más bien conviene inscribir nuestra posición en un campo de luchas sociales y políticas, esto es, en una red de relaciones de poder que pueden contribuir tanto a la reproducción como a la transformación del presente mundo social.

Habría pues que abstenerse de los himnos que bajan de las alturas y de la adscripción de los poetas a una ética de la verdad. El campo poético, pues, prestigia a sus portadores y los enclasa, especialmente cuando sus productos lingüísticos se atienen a pautas socialmente legitimadas. No estoy seguro que semejante argumento no pueda ser usado contra cualquier intelectual, incluso contra los sociólogos mismos. Sin embargo, y aunque estoy convencido de que todo tratamiento unitario de una noción como “poeta” peligra con caer en mistificaciones importantes (haciendo difícil asignar una significación estable a esa figura), no deberíamos dejar de interrogar, dentro del “juego poético”, acerca del tipo de complicidad implícita que estamos construyendo en tanto jugadores.

Quienes asumimos que ser (aprendices de) poetas no es necesariamente un acto supremo de rebeldía, quienes procuramos mostrar que también en el campo artístico hay estrategias de integración en circuitos más o menos oficiales e institucionalizados (que buscan sumarse a una tradición meritocrática que consagra nombres de autor sin modificar en absoluto un orden literario que, paradójicamente, asigna lugares con casi absoluta independencia a los méritos literarios[x]), incluso nosotros, y precisamente nosotros, no podemos eximirnos de interrogar nuestra responsabilidad ante aquello que -por el mero hecho de jugar- ya damos por presupuesto. No sólo no quedamos liberados por necesidad, sino que además, tenemos que mostrar si es posible salirse de esa voluntad de distinción cultural, de ese deseo de ser situados en el altar del “genio” o del “talento estético” que, por el mismo hecho de ser reconocido por los demás, confiere un específico poder simbólico.

Podría intentar decirlo de otro modo: es ingenuo suponer que los poetas somos ingenuos. Casi todos anticipamos efectos de sentido posibles, juicios deseados y temidos, y sobre esa base, estructuramos de forma más o menos (in)consciente estrategias discursivas específicas para hacer aceptables nuestras creaciones poéticas. La “renuncia”, el “ascetismo”, la “ejemplaridad”, apenas si ayudan a describir a algunas identidades poéticas, pero distan de ser regularidades del campo. Basta conocer a muchos poetas para des-idealizarlos. No se trata solamente de que los poetas no tenemos ni deberíamos tener, a priori, ningún privilegio político o ético. Es que a menudo hasta nos eximimos de examinar por qué creemos que deberíamos tenerlos.

Y aunque debamos recordar la heterogeneidad, no resulta válido hacerlo a costa de olvidar los presupuestos compartidos del juego. Eso nos desplaza del terreno de las estrategias individuales y grupales a las condiciones de existencia de tales estrategias (no sólo al «campo literario» sino al «campo social» en su conjunto). En ese examen, difícilmente podemos sustraernos de dimensiones extra-literarias. Más que pronunciamientos explícitos, en última instancia, cabría interrogar en clave política las diversas prácticas poéticas, incluyendo sus productos discursivos. Dicho en términos diferentes: tenemos que aprender a ir más allá de la estética, sin prescindir en primera instancia de un juicio estético tan necesario como insuficiente. Desde luego, esa «clave política» no refiere a un sistema de partidos ni mucho menos a las instituciones estatales. Remite, más bien, al proyecto social que toda poética esboza y que no siempre el poeta encarna de forma relativamente coherente.

Un análisis semejante tiene que enfrentarse a contradicciones pragmáticas incómodas e incomodantes. ¿Qué ostenta, por ejemplo, esa nueva moda del “malditismo” que deriva las más de las veces en poesía confesional o incluso del “sucismo” escrito entre sábanas almidonadas? ¿Qué rentabilidad se persigue con la apelación a recursos de identificación fácil, al golpe que cultiva, al acto algo cínico y algo demagógico de decir aquello que se espera? ¿Qué elecciones estético-ideológicas hacemos para resistirnos o favorecer la propia fetichización? ¿Cómo nos desplazamos de los lugares excéntricos –pero prestigiosos- que culturalmente se nos asignan? ¿Qué nos sacude el alma bella que cultivamos en la parsimonia de los resguardos, a pesar del desierto que crece por los cuatro costados? ¿Y cómo nos vinculamos con las poéticas del otro, más allá del prestigio de los nombres consagrados?

-V-

Hay demasiadas preguntas pendientes y cada una activa resistencias en todos aquellos que se sitúan, engañosamente, en el «discurso del amo», aunque no dominen ni siquiera sus impulsos. Habrá que leer como síntoma la resistencia a ser enjuiciados siendo sujetos que juzgamos. Ninguno de nosotros tiene asegurada una plena coherencia entre el deseo de una sociedad igualitaria -en la que la simetría es requerida- y la tensión de hablar desde cierta extranjería. Con todo, más de uno apostamos por construir una comunidad en diáspora, o mejor dicho, una comunidad en la diáspora[xi]. Hay que encontrarse en el movimiento si queremos crear poéticas dialogantes: aprender a habitar la tensión –para que fecunde.

En este sentido, la pregunta sobre lo que significa participar en el campo poético en las condiciones del presente mantiene su relevancia. Eso no diluye la especificidad del debate estético, ni alcanza con afirmar –como suele decirse- que además de las divisiones de clase, hay que tomar en cuenta factores como el género, la edad, las orientaciones sexuales, etc.. Sin desconocer esos factores sociales constitutivos, nos resultarían completamente ininteligibles las disputas y las apuestas poéticas si no apeláramos a una «historia interna» del campo que no se deja subsumir a una cuestión de economía política: las luchas entre escuelas (incluyendo las pugnas políticas de sentido, las distintas experimentaciones estéticas, etc.) no podrían explicarse desconociendo la condición relativamente autónoma del campo poético.

Puesto que también el campo poético y literario en general es un modo de producción de desigualdades sociales y dado que la sociedad no es lo otro de la poesía, sino su condición de (im)posibilidad, cabría detenernos a pensar si estamos construyendo algo diferente a una sociedad meritocrática e individualista (a pesar de los epítetos rentables y los «reenvíos de ascensor» a los que se refería Karl Kraus, tan practicados entre poetas). Estos reenvíos refieren en primer orden a la mutua autorización discursiva en diversos espacios institucionales, con relativa independencia del valor de las producciones poéticas. Hay que incluir, dentro de esta operación, el juego de mutuas recomendaciones de publicación en determinadas industrias editoriales así como la escandalosa –pero no por ello menos frecuente- asignación de premios entre personas que alternativamente participan en un mismo jurado[xii], sin siquiera entrar en una evaluación crítica veraz acerca de la «calidad literaria» (concepto que, por más resbaladizo y ambiguo que resulte, resulta imprescindible en un análisis literario serio[xiii]). La contracara de estos reenvíos es la exclusión de aquellos que sólo pueden invocar a su favor la verdad de su obra.

Digamos, en este punto, que lo peligroso no es debatir sobre estética en el capitalismo sino caer en una suerte de estetización de las condiciones del presente y en la reducción de ciertos modos de funcionamiento del campo a una cuestión de gusto. Y si acaso queremos constituir nuestras poéticas en intervenciones críticas, tendremos que hacernos cargo de que hoy la práctica poética, más que nunca, reclama una elucidación de sus principios sociales y culturales de sustento.

-VI-

Aunque sea de un modo conjetural, la crítica de Gombrowicz podría remitirse a dos tradiciones filosóficas diferenciadas. La primera refiere a la tradición inaugurada por Platón. En su diatriba contra los poetas -a quienes expulsó en La República, receloso de la relación que cultivaban con la multitud-, este filósofo nos dice acerca de los poetas: “(...) recorren las otras ciudades, reúnen a la multitud y alquilan voces hermosas, sonoras y de gran efecto, que arrastran a los regímenes políticos a la tiranía y a la democracia”[xiv]. Sería extenso mostrar que la poesía, en cuanto excedente semántico, plantea una relación antinómica con regímenes tiránicos, como no sea reduciéndola a un instrumento apologético y propagandístico. Supongamos de forma momentánea que cierta constitución poética –que reprime la plurivocidad del discurso- podría encarnar orientaciones políticas adversas desde un horizonte democrático-radical, tal como es el caso de la tiranía. Aún así, lo que le espanta a Platón es que esos “imitadores de la realidad” pongan en crisis “lo verdadero” apelando a la “apariencia”[xv]. En síntesis, el núcleo perturbador de la poesía, para Platón, no es sino la amenaza al orden establecido por los reyes-filósofos, el cuestionar la condición absoluta de sus creencias, en nombre de una imitación parasitaria de las cosas representadas que, sin embargo, nada enseña acerca de la vida pública o privada de los sujetos humanos. Con el encantamiento de la expresión poética, este hacedor “no conoce nada del ser”[xvi], pero tampoco se priva de mostrar una confianza por una parte del alma –lo emocional- que no es la mejor:

“Por tal motivo, no debemos ofrecerle entrada en una ciudad con buenas leyes, porque despierta y alimenta el vicio y, dándole fuerzas, destruye también el principio racional, no de otro modo que lo haría cualquier ciudadano que, revistiendo de autoridad a los malvados, traicionase a la ciudad y destruyese a los bien dotados. Hay lugar para decir que el poeta imitativo introduce en el alma de cada uno un régimen miserable, complaciendo a la parte irracional de aquella, (...) forjándose así unas nuevas apariencias alejadas por completo de la verdad”[xvii].

Por si fuera poco, la poesía –según esta perspectiva- plantea como “gobernante aquello mismo que debiera ser gobernado, con el fin de volvernos mejores y más felices y no peores y más desgraciados”[xviii]. En vez de la «ley» y de la «razón», se da paso al «placer» y al «dolor», desviando de aquello que la verdad dicta. Si bien Platón muestra cierta receptividad ante posibles contra-argumentos, no duda en desterrar de la ciudad a los poetas, en nombre de la disensión entre la filosofía y la poesía[xix].

Dicho lo cual, es relativamente claro que si se le quita al concepto de «democracia» la connotación negativa que tiene para Platón y si se cuestiona la dicotomía ontológica y epistemológica entre «realidad» y «apariencia» -que asienta sobre un cierto dualismo entre el «mundo ideal» y el «mundo material»-, los argumentos de Platón pierden plausibilidad. No se trata solamente de que ningún campo es garante de la «verdad» y la «razón», sino que estos conceptos resultan problemáticos y requieren una revisión más o menos radical, si es que consideramos que hay que rehabilitarlos desde una perspectiva pluralista. En cuanto ponemos en cuestión el absolutismo platónico y, en particular, si circunscribimos su crítica a un cierto arte poético –que va de Hesíodo a Esquilo, pasando por Homero-, lo que nos queda es una teoría de la poesía como mimesis, lo cual a lo sumo sólo podría tener validez regional como pretensión de ciertas obras.

Sin embargo, la protesta de Platón parte de una premisa acertada: cierta poesía avanza contra una ética del autodominio racional (en el que la razón domestica como un jinete a las pasiones), poniendo en cuestión una supuesta realidad eterna, inmutable y verdadera (la «república ideal»): lo poético apela a fuerzas caóticas, que subvierten los dictámenes de los guardianes del orden, recordando la desdicha del presente. Como salvedad, digamos que esta apelación a lo irracional equivalía para el filósofo a la degradación de la «justicia». Por nuestra parte, diremos que no necesariamente el poeta hace una defensa del irracionalismo (ni mucho menos de las injusticias históricas); a lo sumo, recuerda todo aquello que desborda lo racional y, en particular, una cierta forma de concebir la razón[xx]. Dicho en otros términos, recuerda todo aquello que cierta forma de racionalidad reprime. Si, asimismo, admitimos que la poesía es una forma de conocimiento, resulta dudosa esta arquitectura que pone en la cúspide, de forma apriorística, a la filosofía, en detrimento de otros géneros de discurso[xxi].

De igual manera, resulta tentador aceptar que la poesía queda atrapada por lo fenoménico (y de ahí su caída en el engaño); sin embargo, lo que al menos cierta poesía produce es un cuestionamiento a la ontología clásica en la que el ser se sustrae de lo aparente. También podríamos conjeturar que lo que Platón lee como «mentira» podemos redescribirlo como una «referencia de segundo grado»: literalmente, afirmaciones como “Zeus llueve” (Hesíodo) son insostenibles; en términos metafóricos, sin embargo, mantienen un contenido de verdad (para referirse, por ejemplo, a un estado de ánimo)[xxii].

Desarrollar cada uno de esos puntos excede mis propósitos y si los señalo es porque entiendo que en Platón ya se figuran algunos puntos que retornarían con F. Nietzsche, de un modo diferenciado. En este autor se recuperan algunas huellas de esta tradición platónica -a pesar de la inversión a la que es sometida-, en especial aquel resabio que hace de la figura del poeta un mistificador (“mentimos demasiado”, reconoce Zaratrustra)[xxiii]. Advirtamos que Nietzsche no se sitúa en una exterioridad extra-artística, sino que se emplaza como poeta: filósofo-artista, cultivador de la impureza, Nietzsche ya no pretende sustraer su discurso del riesgo de la mistificación (¿y qué discurso intelectualmente honesto podría pretender hacerlo en la actualidad?). Tampoco se priva de señalar la insuficiencia de su saber, su dificultad para aprender –de la cual la mentira es su efecto-. Enternecidos por la Naturaleza y por los dioses (“ficciones de poetas”), Zaratustra arremete:

“Me he cansado de los poetas, los antiguos y los modernos; todos ellos se me antojan superficiales y mares poco profundos.

No pensaban suficientemente hondo, así que su sentir no descendía hasta los fondos.

Un poco de voluptuosidad y otro poco de aburrimiento han sido su meditación más profunda.

Su tañido de lira se me aparece como hálito fantasmal y paso fugaz de espectros. ¡Qué han sabido ellos hasta ahora del fervor de los sonidos!

Tampoco se me antojan suficientemente limpios; enturbian todas sus aguas, para que parezcan profundas”[xxiv].

No es difícil advertir que las palabras de Nietzsche -la segunda línea filosófica que estaría operando en Gombrowicz, según la hipótesis de lectura esbozada- resuenan en el manifiesto Contra los poetas. Sin embargo, la línea crítica que desarrolla Nietzsche en ningún momento se convierte en una crítica al excedente de sentido que desborda la razón (crítica que, como mostré en Platón, conserva una impronta autoritaria, de llamamiento a la univocidad racional): no se cuestiona lo oscuro, sino el oscurecimiento deliberado, el enturbiar “las aguas para que parezcan profundas”. Si tomamos otros textos de Nietzsche, no es arriesgado sostener que lo que está en cuestión es un uso específico de lo retórico (como “ornamentación y filigrana verbales”, en palabras de nuestro polemista) antes que la retórica en general (presente en toda enunciación). Por lo demás, Nietzsche –a pesar del riesgo de errar, de mentir, de quedarse en la superficie- no sólo no invalida la poesía, sino que lanza un reto a los poetas: “¡Qué han sabido ellos hasta ahora del fervor de los sonidos!”. Hasta ahora, hasta mí, Nietzsche, que no sólo pretendo detentar un saber del fervor de los sonidos, sino que además, no temo en denunciar los cansinos juegos superficiales de los poetas restantes. Con independencia al tono mesiánico de Zaratrustra, nuestro filósofo no sólo no repudia la poesía, sino que cuestiona a los poetas por reducirla a un “tañido de lira” hecho “hálito fantasmal y paso fugaz de espectros”. Pero hay un “fervor de los sonidos” que invita, ahora, a pronunciarse, a radicalizar la apuesta por cierta poesía –incluso contra los demás poetas pasados y presentes-, a hundirse en las aguas, más allá del acto de enturbiar. Los riesgos están ahí, incluyendo el riesgo de desconocer las herencias intelectuales. Más todavía cuando se trae una palabra prometeica. Y a pesar de todo, ¿cómo no rebelarse contra quienes confunden, parafraseando a Ernesto Sábato, la «expresión de la oscuridad» con la «oscuridad de la expresión»?

No es difícil encontrar poemas mal estructurados que invocan las “aguas profundas”. Otra vez, el problema del lenguaje en primer lugar. Y con el lenguaje, también, el riesgo de recaer en algún simulacro de profundidad. En cualquier caso, regresamos al punto de partida: hablar como artistas, mostrar una competencia lingüística que marca una pertenencia a un grupo de poetas, “con la mirada fija en sí mismos”[xxv], no nos salva de nada. Quizás sea esa competencia compartida –que admite sin discusión una serie de presupuestos dudosos- la que hay que poner en cuestión. Puede que “devenir incompetentes” -como decían F. Guatari y G. Deleuze, en su Mil mesetas- sea la tarea pendiente. Volver a balbucear, entonces, para reencontrar un fervor cada vez más extraño. Si en ese devenir hay riesgo de mentir será, precisamente, porque hay promesa de verdad[xxvi].

-VII-

Pero ¿por qué la insistencia crítica en los lenguajes poéticos? Y ¿cuáles son los presupuestos que operan en esa insistencia, convertida erradamente en una exigencia de sencillez? Al fin y al cabo, en un mundo social altamente especializado, donde la profesionalización compromete hasta el lenguaje cotidiano, no deja de ser llamativa esta crítica. Bajo el halo de la honorabilidad o la respetabilidad, hemos naturalizado ciertas jergas –como por ejemplo, la jurídica, la médica, la financiera-, bastante más obtusas –y francamente más aburridas- que el “lenguaje poético”. En ese marco, un mismo sujeto acepta el discurso de la autoridad por un lado y, por otro, objeta a la poesía su carácter incomprensible. Si bien este doble rasero no nos excusaría de nuestras propias faltas, nos ayudaría a preguntar acerca de las razones de esta relación doble. Por un lado, es fácil constatar la devaluación de lo poético y la jerarquización de lo experto (asumiendo que hay una diferencia sustantiva entre poesía y experticia), acorde a la escala valorativa que domina nuestra cultura contemporánea. Omitir la preponderancia de pautas de lectura ligadas tanto a la hegemonía de una «cultura audiovisual», como a la legitimación social de una «cultura de especialistas» escindida de una «cultura artística», sería desconocer el campo de constitución de ciertas identidades lectoras. Podríamos incluso avanzar un paso más, señalando que un texto es “comprensible” en diversos grados según las competencias del lector: antes que buscar una explicación unilateral en la composición literaria (los simulacros de profundidad a los que ya me referí), también habría que indicar que si algo “no se comprende” se debe también a un cierto perfil del lector prevaleciente, que rechaza de forma apresurada y simplista el desafío que le propone el poema. ¿Cómo podría la poesía existir sin una debida atención por parte del destinatario, e incluso sin la detención y la relectura? ¿Y cómo sustraer esa atención necesaria de la lectura poética de sus condiciones sociales, esto es, de los sujetos formados en una sociedad de clases? Para decirlo rápidamente, ¿cómo podría leerse poesía en un mundo que condena a dos tercios de la humanidad a la pobreza y, en menor proporción, al analfabetismo y la indigencia?[xxvii] Resulta superficial cuestionar a esos lectores si no los inscribimos en una sociología de la recepción literaria: estaríamos omitiendo la desigualdad simbólica de los sujetos, condicionada por una estructura social en su conjunto y, en particular, por la división social del trabajo (que a la par que distingue a unos como poetas, condena a otros a los márgenes del trabajo asalariado o del paro estructural).

No obstante lo dicho, la crítica al lenguaje (poético) es síntoma de algo más: el reclamo social que se le realiza a la poesía. Aquí vale lo que Adorno dijo refiriéndose a la filosofía, que diferencia del lenguaje científico y disciplinar. La filosofía es y no es una especialidad:

“Y esa resistencia específica contra un lenguaje filosófico especializado tiene seguramente su razón de ser, su momento de verdad en que cuando uno se ocupa de la filosofía, espera algo distinto de lo que se ofrece en las llamadas ciencias y disciplinas singulares y positivas. Se ha de tratar en la filosofía de cosas que son esenciales a todo hombre, y que no se resuelven en la división del trabajo social, ni siquiera en la división del trabajo científico”[xxviii].

A nuestros fines, podríamos transponer la cita, sosteniendo que a la poesía se le pide que trate “de cosas que son esenciales a todo hombre”: aquello que ninguna ciencia –ni mucho menos ninguna profesión- podría ocuparse por sí sola (y determinar esas “cosas esenciales” no es, desde luego, tarea de la que pueda ocuparme aquí). A la poesía se le pide un discurso esencial (no necesariamente «esencialista» ni «purista», tal como confunde cierto esquematismo intelectual). Sería ilusorio pretender que ese discurso puede elaborarse de forma sencilla, pero sería más engañoso sustituir esa elaboración poética por un vocabulario prestado de las ciencias, las disciplinas y –agrego- de las profesiones y la filosofía misma. Si esto es cierto, el decir poético debe buscar cada vez sus recursos retóricos, prescindiendo incluso de un “lenguaje poético” –una jerga prestigiosa- más o menos estable y consagrada. De ahí no se infiere ningún reclamo de simplicidad ni mucho menos prescindir de la riqueza y amplitud del lenguaje, cosa que cierta mala anti-poesía realiza (invocando al lector popular, como si éste estuviera condenado a disfrutar sólo de un universo lexical empobrecido o de una poesía pre-crítica que se regodea en algunos tópicos más o menos evidentes).

Lo que se reclama es apertura ante los demás, ante los lectores (no necesariamente formados por amigos poetas ni por sujetos populares). Es entonces cuando estamos habilitados para decir que si un poema resiste la apropiación por parte de una pluralidad de lectores, entonces, puede que perdure. Dicho de otra manera: si un texto poético permite la construcción de vínculos comunicativos diferenciados puede que, entonces, cree la posibilidad de una comunidad humana abierta. Sólo entonces el lenguaje puede ser puente antes que muro. Lo demás: historia de las sectas profesionales[xxix].

-VIII-

Es habitual escuchar que el arte literario es reflejo de la sociedad en que nace. Ese sentido común cotidiano y literario desconoce, sin embargo, que la opacidad de determinada formación social es condición de toda producción artística: condición no reflejable por excelencia o, al menos, carente de espejo recto[xxx]. La escritura poética es un proceso lingüístico que encarna esa opacidad, desnaturalizando lo que se instala como una imagen transparente de lo real. De ahí que las grandes obras artísticas sean aquellas que operan rupturas parciales con respecto a una sensibilidad cotidiana que interpreta determinados discursos dominantes como especulares.

Tal como señalé, la sociología del arte nos recuerda que la literatura también existe por la existencia de ciertas comunidades, e incluso de ciertos grupos literarios (que forman “escuelas”) en disputa, en donde además de la interrogación filosófica se juega una lucha mucho más concreta por ocupar una posición central en el campo literario, evidenciada en los juicios estéticos que se hacen entre sí distintos artistas, en la lucha por sobresalir “literariamente”, en las atribuciones de autoría y las impugnaciones estilísticas mutuas, en las luchas por el prestigio, la originalidad, el talento, etc., o incluso en las interacciones artísticas que conducen a una redefinición misma de lo que “es” (o más precisamente de lo que significa) la literatura.

Si sólo se tratara de recordar una vez más las mezquindades que ligan la dimensión artística al sujeto humano (incluso con las egolatrías del nombre tan típicas entre escritores como, en general, en los demás grupos profesionales) no sería preciso remarcar la centralidad del análisis sociológico de las comunidades literarias, entendidas no como conjuntos homogéneos sino como redes de relaciones de poder entre diferentes grupos (escritores, poetas, críticos, editores, lectores) sea bajo la forma de alianzas o de antagonismos. El punto crucial es que no basta la «sociología espontánea» de los propios participantes. Es preciso intentar reconstruir las prácticas sociales específicas que definen el juego literario y lo rearticulan de forma más o menos regular. De esta manera, la reflexión por la dimensión histórico-social de la literatura, incluyendo sus condiciones económicas, políticas y culturales de existencia, por aquello que es requisito mismo para que haya algo así como «literatura», supone interrogarnos a nosotros mismos desde un horizonte de lejanía. Nosotros mismos, a condición de que seamos capaces de descentrarnos, de atender a la pluralidad de prácticas discursivas que tienen pretensiones literarias y que muy bien pueden dar lugar a un debate fecundo –entre sujetos que sostienen perspectivas estéticas diferenciadas- sobre lo que constituye lo propia y constitutivamente «literario». Este «nosotros mismos» es difuso. Nos incluye a los presentes, a otros que en la mayor parte de los casos ni siquiera sospechan de nuestra existencia, a todo aquel que desarrolla una práctica literaria –un conjunto de actos regulares en el tiempo que actualizan un dominio de ciertos saberes prácticos, diferenciables de los conocimientos teóricos sobre la literatura o de la teoría literaria-.

Literatura, entonces, no como algo exterior a nosotros mismos, sino como una posibilidad de nuestra libertad, de aquello que escapa de lo útil y que, sin embargo, nos dona un horizonte de sentido desde el que sembrar una herida fulgurante, desde el que rescatar un proyecto, aunque se pierda finalmente en el olvido al que estamos sometidos. Quizás algunas tentativas de eternidad se asomen en la mirada, dejando asomar una posibilidad de perdurabilidad, pero eso no niega que el escritor trace sentidos para afrontar la muerte. Si literatura es otro nombre del desgarro o de la herida, también producirá tajos a nuestra comprensión cotidiana del mundo y de nosotros mismos.

Es sobre ese “nosotros” sobre el que hay que debatir. De ahí la responsabilidad de dar lugar, también, a los ausentes -nuestros predecesores y sucesores, que escribieron y seguirán escribiendo también para atemperar el aguijón del deseo, para dejar que nos hiera irremediablemente el sueño de lo bello o la utopía de lo diferente, en busca quizás de sobrevivirnos o de morirnos con una buena muerte, que nos ayude a modelarnos de otras formas, incluso desde la hospitalidad de un “nosotros”, figurado en una morada literaria que siempre está por reconstruir (sin desconocer nuestras herencias ni limitarnos a sus huellas)[xxxi].

La aspiración a un protagonismo unilateral, forjado sobre la pretensión de detentar el monopolio del buen sentido estético no es la excepción sino la regla en el campo literario actual: la posición dominante de ciertos sujetos centralizados y la aspiración secreta de tantos otros relegados. Esta constatación conduce a una aseveración más dura: la preeminencia de una práctica literaria en la que la lucha por la legitimidad entre poetas desplaza la preocupación por la creación literaria misma. No faltan aquellos que se consideran magisterios dignos de tener discipulados, presuntos admiradores que comulgan con la belleza de los otros porque repiten la misma fórmula de belleza, de estilo, e incluso de nacionalidad, reduciendo la alteridad a poco menos que al silencio. Habría que señalar que los espacios literarios hegemónicos no son mucho más que instrumentos de promoción poética. Y si bien hay una pluralidad de sentidos irreductible, tampoco ello nos impide pensar en constituciones hegemónicas.

Lo decisivo reside en la necesidad de incitarnos mutuamente a la crítica –que no tiene por qué ser siempre edificante-, sin confundirla con impugnación facilista. Abandonar el intercambio de elogios no significa que uno no pueda tener afinidades estéticas: es resistirse a sobrevalorar (o infravalorar) los poemas por sus autores o por las concepciones estéticas subyacentes. Desde luego, los sentidos efectivos de la participación poética son mucho más plurales que los ideales normativos de cada campo. Ahora bien, cuando las prácticas transgreden sistemáticamente lo que se pone públicamente como “norma”, hay que sospechar que otras regulaciones alternativas (a menudo vergonzantes) pueden estar operando, aunque no siempre estén codificadas.

Como argumenté, no se trata de desconocer la diversidad significativa de identidades poéticas, las cuales mantienen relaciones en las que el conflicto es constitutivo de sus intercambios comunicacionales (mucho más de lo que inicialmente estamos dispuestos a asumir). No es extraño que la crítica produzca conflicto, porque en ese juego se disputa la distribución de los capitales poéticos. La crítica recíproca (no sólo literaria) es vital. Sólo en el mejor de los casos su rechazo es pueril; en el peor, puede ser una forma peligrosa de dogmatismo. Hay que aprender a asumir nuestros límites, a descentrarnos para cuestionar nuestras creaciones literarias, sin por ello renunciar a la pasión de crear. Si reconocemos que la validez de la crítica no depende del comentarista ni está determinada por la autoridad del enunciador sino por la cualidad del enunciado, hay que tomar cada crítica como una posibilidad de revisión. En última instancia, la problemática que nos ocupa no remite al análisis de unos comportamientos aislados, sino a la interpretación de una cultura que fija lugares desiguales entre poetas y lectores y entre poetas mismos. Dichos lugares son espacios regulados del discurso que, sin embargo, no pueden impedirnos el desplazamiento hacia posiciones intelectual y poéticamente más autónomas.

La (auto)crítica es vital para la poesía y la crítica implica una valoración en la que lo “negativo” y lo “positivo” ni siquiera dan cuenta de todos los matices ni se excluyen mutuamente. La operación de la crítica, como determinación de los límites, es central en toda práctica de escritura poética en devenir. Uno puede rechazarla, pero entonces renuncia al órgano mismo del aprendizaje reflexivo: recae en el dogmatismo[xxxii]. Aunque eventualmente nos hiera o, incluso, justamente porque nos hiere, hay que rehabilitar la crítica poética, lo que no equivale a una nueva cruzada intelectual ni a una tentativa épica, sino a la consolidación de una cultura que promueva y legitime una práctica de crítica recíproca[xxxiii]. Si el elitismo es defendido allí donde las distinciones simbólicas operan como marcas para institucionalizar la separación entre elites y públicos de culto, la crítica recuerda que esa “separación” es más bien mítica.

Efectuar esa crítica –que nos expone y se arriesga a generar réplicas- es parte de la osadía intelectual. Otra cosa es el negativismo o el falicismo. Nadie encarna la Ley y la primera de las críticas debe apuntar a destituir esas supuestas encarnaciones. Pero es claro que deberíamos diferenciar la crítica a ciertos enunciados poéticos de la crítica a sus enunciadores. Hay poemas valiosos de poetas mediocres y poemas mediocres de poetas valiosos. Determinar eso es precisamente la operación crítica, siempre limitada o amenazada por criterios de autoridad o por descalificaciones apresuradas. Será nuestra tarea evitar que esas amenazas se conviertan en una realidad permanente. En este sentido, tanto la fascinación como el rechazo son formas contrarias y simétricas de desconocer el valor específico de una producción poética.

La contrapartida de la fascinación es la sumisión; cualquier idolatría genera una relación de desigualdad en la que el sujeto fascinado tiene dificultades para salir de la perplejidad, del estupor, de la conciencia servil. Es verdad que este deslumbramiento –de los enamorados, los alumnos, los discípulos, los feligreses, los militantes- es sostenible en el tiempo sólo en la medida en que haya mitificación. El centramiento del Otro impide la construcción de una relación excéntrica, descentrada. Podríamos incluso diferenciar esa fascinación de la «admiración» que mantiene el reconocimiento de un don y, sin embargo, no renuncia a la labor de la crítica. La apuesta, pues, es evitar conceder a los otros la plenitud que nos negamos a nosotros mismos. Reconocer interlocutores valiosos, entonces, sin caer en el sueño de un sujeto pleno y omnipotente. Romper con la “somnolencia dogmática” decía Nietzsche, quien también insistía en que no hay buen discípulo si no es capaz de superar a su maestro.

Nunca se es suficientemente crítico y también hay que cuestionar nuestros cuestionamientos. No existe tal cosa como el “exceso de crítica”, porque impugnar o descalificar un texto no tiene nada que ver con una postura crítica. Ser suficientemente crítico significa que somos capaces de desmontar la autoridad del que habla. Que nos guste o no un poema es una contingencia, un accidente de nuestra biografía.

El error es parte central del conocimiento. Disponemos del «poder de revocación» -por usar una expresión de G. Bachelard- y es ese poder, la crítica de la crítica, lo que nos lanza a una progresión al infinito. Antes que una ilusoria soberanía, debemos aprender a trasformarnos en la crítica dialógica, a habitar una morada inconclusa. Es desde esa posición dialogante –que es también un ethos, una forma ética de habitar el mundo- donde podemos construir comunidades de sentido que reinventen lo común: la extranjería de una lengua que sabe que un poetizar auténtico siempre estará en conflicto con la celebración de los clanes. Sobrevivir a esa extranjería no es una mera posibilidad de la poesía; es la única opción de que, alguna vez, no sólo dejemos de engañarnos con respecto a nosotros mismos sino que además podamos alumbrar un destello poético más allá de los nombres.

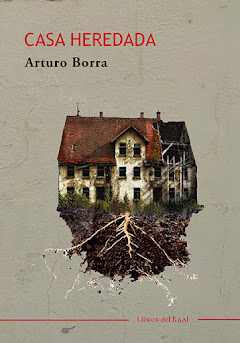

Arturo Borra

[i] W. Gombrowicz, Contra los poetas, Sequitur, Madrid, 2006, p.11.

[ii] op. cit., p. 12.

[iii] op. cit., p. 17.

[iv] op. cit., p. 19.

[v] La búsqueda de reconocimiento, per se, no tiene por qué ser vergonzante; algo diferente es que esa búsqueda se realice apelando a medios ilegítimos e incluso perversos, como ocurre en el campo poético-literario presente.

[vi] op. cit., p.31.

[vii] op. cit., p.34.

[viii] J. Kristeva, El porvenir de la revuelta, Seix Barral, Barcelona, 2000, p. 68.

[ix] A pesar de las polémicas que Gombrowicz mantuvo con el proyecto de una «literatura comprometida», no resulta violento señalar que su proyecto de una «literatura privada» está comprometida con lo otro, la alteridad, atestiguada en sus diarios. Como escritor apátrida, su punto de confrontación no está tanto en lo político en general como en una política estatalizada que reniega de la subjetivación autónoma.

[x] Desde luego, no estoy defendiendo como pauta de legitimidad literaria el «mérito» individual –como suelen reclamar muchos de los ocupan posiciones subalternas- sino, más bien, señalando la inconsistencia de un criterio que, en nombre del mérito literario, apela de forma permanente a factores extra-literarios para seleccionar determinados textos como “publicables”. El valor literario de un poema, a pesar de esta forma de voluntarismo, no viene determinado por el “esfuerzo” individual.

[xi] Una «comunidad abierta» así concebida está en la antípoda de la lógica de los clanes, marcada no sólo por sus rituales de iniciación sino también por estrictas reglas de ingreso y permanencia, ligadas a una práctica de la distinción, condición sine qua non de pertenencia. Eso explica, por lo demás, el desconocimiento absoluto que los clanes efectúan con respecto a productos literarios que no se inscriben ni se reconocen en este modo sectario de constitución del campo.

[xii] La gravedad y magnitud del escándalo es tal que muy pocos cuestionan ya el hecho de que los beneficiarios (en muchas ocasiones, autores relativamente consagrados en un plano nacional) mantengan relaciones de parentesco y amistad con los jurados que asignan los premios. Una investigación empírica exhaustiva podría terminar corroborando que en el campo literario (no sólo español), los mecanismos habituales de promoción literaria no son otros que los mecanismos del amiguismo, el nepotismo y los mutuos intercambios de favores entre figuras que, a pesar de sus filiaciones ideológico-políticas, no dudan en “saltar” los límites éticos más básicos cuando así les conviene. Cuando la falta ética es una constante, lo que hay que cuestionar es también de otro orden: la carencia de regulaciones jurídico-institucionales apropiadas referentes a los concursos literarios (que facilita esta actuación ilegítima de los clanes) y, en ciertos casos, la dilapidación de los recursos públicos en premios completamente corrompidos.

[xiii] Es oportuno señalar que dicha «calidad» no necesariamente tiene que ajustarse al «canon literario» hegemónico ni mucho menos. Con todo, difícilmente podría calificarse o elaborarse un juicio estético si no somos capaces de establecer una gradación entre productos literarios no sólo heterogéneos sino a menudo radicalmente dispares. Desplazarse de una noción de calidad sustancial, absoluta y transhistórica a una relacional, relativa e histórica no habilita a prescindir de la categoría misma.

[xiv] Platón, Obras completas, Aguilar, 1969, Madrid, p.811.

[xv] Cf., Platón, op. cit., p.829.

[xvi] Platón, op. cit., p.831.

[xvii] Platón, op. cit., p.834.

[xviii] Platón, op. cit., p.834.

[xix] Cf., Platón, op. cit., p.835.

[xx] Si bien podríamos argumentar a favor de una «razón poética», lo que intento mostrar es que la «literatura» ha sido asociada históricamente con el campo de la locura. Aunque este vínculo en absoluto es fundante, que se haya efectuado esta lectura no es extraño, a raíz del fuerte cuestionamiento que el arte en general produce en torno a una racionalidad del dominio.

[xxi] Vale remarcar que, antes que una negación simple –que conduciría al «artisticismo»-, lo que intento reafirmar es un cierto pluralismo crítico, que permita el ejercicio efectivo de la crítica mutua.

[xxii] Contra la tesis de que la «poesía» no se deja subsumir por la categoría de «literatura», considero que tienen razón quienes sostienen exactamente lo contrario: aun si aceptáramos la reducción de lo literario al campo de la ficción (lo cual no es avanzar demasiado, habida cuenta de la falta de especificidad del concepto de «ficción»), tendríamos que admitir que lo poético no puede desterrar cierto grado de ficcionalización: es el caso -por mencionar un solo ejemplo- de un poema en el que el “yo poético” no coincide con el locutor material del poema. La implicación directa es clara: deberíamos reintroducir aquello que queríamos expulsar de la composición poética, esto es, la categoría de «literatura».

[xxiii] F. Nietzsche, Así habló Zaratrustra, Poseidón, Buenos Aires, 1969, p.100.

[xxiv] F. Nietzsche, op. cit., p.101.

[xxv] F. Nietzsche, op. cit., p.102.

[xxvi] Cf., el ensayo de Derrida en VVAA, Deconstrucción y pragmatismo, Paidós, Argentina, 1998, especialmente, p. 160 y ss.

[xxvii] A esta altura, señalar que los poetas forman parte de una elite cultural es una verdad trivial que sólo avergüenza a quienes se saben indignos de semejante privilegio.

[xxviii] T. Adorno, Terminología filosófica I, Taurus Humanidades, Madrid, 1991, p.8.

[xxix] En esta fase de la argumentación, el uso extra-religioso de la noción de «secta» no debería resultar sorprendente. Como han constatado otros autores, “(...) las diversas formas secularizadas del sectarismo constituyen una característica clave de los intelectuales en la sociedad pluralista moderna” (P. Berger y T. Luckman, La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 2006, p. 159).

[xxx] La originalidad es inversa a esa supuesta capacidad reflejante que sólo existe a costa del rechazo de la subjetividad y la irrupción de un realismo ingenuo que pone en las cosas lo que es del orden del sujeto. El pasaje teórico del marxismo de la categoría de «reflejo» a la de «mediación» (especialmente, a partir de la segunda mitad del siglo XX) indica la dificultad recurrente que presenta esta noción para pensar los productos ideológicos.

[xxxi] El olvido de las herencias no es más que vanidad intelectual. Una escritura fecunda siempre está precedida por lecturas de relieve de la tradición literaria (cuestión que peligra en una época marcada por la pereza intelectual). No podría resumirlo mejor que Steiner: “Las mejores lecturas del arte son arte” (Steiner, G., Presencias reales, Destino, Barcelona, 2002, p. 29).

[xxxii] Desde luego, también el silencio puede ser dogmático cuando se instituye en una posición última, inapelable, de descalificación del otro como interlocutor.

[xxxiii] Sin este cambio cultural, lo previsible ante un juicio crítico es el rechazo, la ofensa y la injuria como formas predominantes de respuesta.

En una conferencia en Buenos Aires, en 1947, el escritor polaco Witold Gombrowicz comenzaba su conferencia con una afirmación polémica:

“A veces me gustaría mandar a todos los escritores del mundo al extranjero, fuera de su propio idioma y fuera de todo ornamento y filigranas verbales, para comprobar qué quedará de ellos entonces”[i].

Como condición de partida, este intelectual cáustico no dudó en tensar la cuerda: si una poética sobrevive a la diáspora, puede que entonces algo de ella permanezca. Dejaré de lado por ahora la alusión a “todo ornamento y filigranas verbales”, lo que nos llevaría a la problemática de la estilizaciones retóricas del discurso poético. Lo que en cambio quisiera plantear, en primer lugar, es el debate referido a la compleja relación entre «poesía» y «comunidad lingüística» como parte de un vínculo más amplio entre «literatura» y «sociedad». En su afirmación, Gombrowicz hurga en esa complicidad presupuesta entre poeta y público, propia de participar en una misma comunidad de hablantes. Sin embargo, el autor reclama extranjería al poeta, salirse del propio idioma.

Unos párrafos más adelante, no duda de forma provocativa en arremeter contra la «poesía pura», sosteniendo “(...) que los versos no gustan a casi nadie y que el mundo de la poesía versificada es un mundo ficticio y falsificado (...)”[ii]. Gombrowicz admite incluso un cierto aburrimiento (aunque sea un aburrimiento solemne) ante los ejercicios poéticos de “pobreza dentro de la nobleza”.

Contraponer a ese aburrimiento una poética del divertimento sería, sin embargo, errado. Lo que reclama este escritor es de otra índole: quebrar el “convenio de la mutua discreción”, para dar lugar a una escritura poética interesante. Una poesía del divertimento distrae y más pronto que tarde, termina resultando irrelevante. Ante los excesos de poeticidad –referidos a la sustracción de todo elemento apoético del discurso poético- Gombrowicz lanza otra provocación: el afán de estilización culmina en servidumbre a una forma rígida, tan “sagrada y consagrada” que se diluye como medio de expresión. La máquina poética se ha convertido, como tantas otras, en un fin en sí mismo. El decir poético ha devenido jerga, esto es, lenguaje profesionalizado:

“Los poetas escriben para los poetas. Los poetas son los que rinden homenaje a su propio trabajo y todo este mundo se parece mucho a cualquier otro de los tantos y tantos mundos especializados y herméticos que dividen la sociedad contemporánea”[iii].

La consecuencia de este aislamiento social de los poetas es doble: (i) hasta los creadores más mediocres adquieren “dimensiones apocalípticas”, transformando lo insignificante en cuestiones trascendentes y, (ii) los poetas, ante sus enemigos, no saben defenderse. Autoafirmación, indignación, lamento, son respuestas típicas ante los ataques de otros grupos y personas. Y sin embargo -argumenta el autor- tanto más valioso es el enemigo para nuestra formación: “(...) sólo él nos procura la clave de nuestros puntos débiles y nos pone el sello de la universalidad”[iv]. Como remate, Gombrowicz no ahorra ironía: los poetas, con sus actitudes aristocráticas y orgullosas, se arrogan una cierta superioridad que, por lo demás, el otro no está dispuesto a aceptar. En un juego de espejos endogámico, el poeta no sólo no asume que puede que haya un exceso de versificación, sino que además termina considerando a los miembros de la comunidad poética una “muchedumbre de seres excepcionales” (sic).

Ante esta situación, alega el autor, podríamos optar por hablar desde abajo. Y aunque no todos los poetas extranjeros hablan desde esa posición, ni todos los locales desde una posición altiva, lo cierto es que es imposible hablar desde la paridad –o incluso desde la humilde petición de ser escuchado y acaso reconocido- si no hay un desplazamiento básico, que es también disconformidad con lo hallado: el que nos sustrae de la familiaridad de la recepción[v]. Podríamos entonces desprendernos de la ilusoria autoridad que nos arrogamos y asumir nuestra radical insuficiencia, sacudiendo las formas rígidas que nos abruman.

-II-

Gombrowicz unos años más tarde vuelve sobre su primera conferencia y rectifica el título: esta vez no será “Contra la poesía”, sino “Contra los poetas”, aunque la embestida sigue siendo también contra esa “melopea monótona” [sic] que la Poesía anuncia, rodeada de exclamaciones. Contra el culto del Arte, contra la grandilocuente y sublime “misa de la Estética”, Gombrowicz contrapone lo real. En la ceguera ritual del culto a la Poesía, nos olvidamos de preguntarnos por el vínculo que tiene con nosotros.

“Lo que molesta y cansa de los poetas no es ya sólo esa religiosidad que nada contrarresta, esa estéril devoción hacia la poesía, sino también su política de avestruz ante la realidad: la rechazan con temor, se niegan a verla, y en su huida se sumen en un estado de trance que, lejos de ser un valor, es un peligro”[vi].

No será Gombrowicz quien pretenda que los poetas escriban “para que todos los entiendan”. Supondría, según el autor, renunciar de forma voluntaria a valores esenciales como la “conciencia”, la “inteligencia”, la “sensibilidad”, el “conocimiento” vital y mundano... Dicho en nuestros términos: en una sociedad banalizada, el “entendimiento universal” supondría una claudicación o una forma de resignación ante aquello que, precisamente, suscita en nosotros una voluntad de distanciamiento. Producir otro mundo tiene como condición producir unos discursos que cuestionan o se extrañan, de forma obtusa, ante un universo social que proclama la necesidad (supuestamente trivial) de lo Idéntico. Un discurso poéticamente subversivo, pues, no puede formularse desde una lógica de la falsa reconciliación. Dicho lo cual, tampoco cabe absolutizar nuestro propio mundo, como suelen hacer tantos poetas. Al fin y al cabo, puede que no seamos más que “candidatos a artistas”.

En esta fase de la argumentación, Gombrowicz nos interroga a cierta distancia histórica: ¿resisten nuestros poemas en manos de un no-poeta? Si acaso quebráramos los círculos familiares de reconocimiento, ¿qué quedaría de la Poesía y los Poetas? “¡El poeta no debe adorar al Poeta!”[vii]. Ante estas “orgías de la presunción”, el lector concreto puede ayudar a recordar nuestra condición caída, nuestras aspiraciones truncas. ¿Sería mejor admitir que nuestros pequeños mundos no se distinguen de otros mundos especializados y herméticos, en los que sus participantes se celebran mutuamente, haciendo imposible la comunión de unos humanos con otros?

-III-

Más de cincuenta años después, me pregunto qué validez mantienen estas tesis controvertidas. Nuestras justificaciones, quizás, no serían mucho mejores que las aportadas entonces: 1) no confundir «poesía» con «embuste», 2) distinguir entre «poesía pura» –basada en estructuras métricas y rimadas- y «poesía» a secas, 3) admitir que la realidad de la poesía es heterogénea y dinámica, etc. Incluso podríamos argumentar sobre el valor de la metaforización (irreductible a funciones ornamentales) en un contexto que la hace casi ininteligible, sobre el riesgo de las generalizaciones apresuradas y sobre cierto espíritu represivo... en el propio Gombrowicz. Al fin y al cabo, ¿por qué el poeta debería abandonar su idioma? Habida cuenta de la co-sustancialidad entre lenguaje y pensamiento, no cabe dudas que sería una forma de mutilar el pensar mismo.

Con todo, puede que quizás estuviera afirmando algo diferente: que no hay poesía valiosa si no es capaz de sustraerse de la lengua materna –una lengua que, en los poetas, se convierte en jerga. Ahora bien, si lo que caracteriza una jerga es su configuración como lenguaje profesionalizado, activando una mutua complicidad de los participantes, lo cuestionable no es tanto la escritura en un mismo idioma, sino el hacer del idioma una patria en la que nos protegemos de la distancia que todo poeta requiere para permanecer. Distancia, entonces, con respecto a la lengua materna.

Avanzando más allá de lo que este texto nos habilita, podríamos insistir en la imposibilidad de cambiar nuestro mundo social sin cambiar los modos de interpretarlo. Y puesto que no hay interpretación que no requiera un soporte lingüístico, todo ejercicio de re-interpretación es un ejercicio de desplazamiento con respecto al universo lingüístico habitualmente utilizado. Kristeva, lo dice bellamente:

“El que habla la «otra lengua», nuestro extranjero-traductor, es invitado a callar, a menos que se una a alguno de los clanes existentes, a una de las retóricas en vigor”[viii].

Este tipo de escritor, alejándose de la lengua de los clanes, habita un espacio de extranjería, incluso a riesgo de caer en el ostracismo. En este punto, no es extraño que cuestionemos ciertos usos de la lógica de la etiqueta por parte de los clanes, como modo de dicotomizar entre un nosotros –como encarnación de una supuesta virtud literaria- y los otros, reducidos a objetos de una estética superficial. Cuidarnos de ese maniqueísmo -intelectual y político- forma parte de la gramática de esta otra lengua. Habría pues que indagar en la extranjería como lugar de enunciación más que como espacio físico de estancia. Ser extranjero remite, en este contexto discursivo, a una interminable búsqueda que nos exilia de las certidumbres. Lo mismo podemos afirmar para referirnos a la práctica poética, incluso como tentativa de traducción de las «pasiones secretas» a una «música vigilada del sentido».

Volvamos pues al argumento central: Gombrowicz no escribe contra los malos poetas (que los hay y son legión), ni contra los esnobistas (que también son multitud). Escribe contra una Poesía que no se ha decidido a avanzar en su deicidio, que no se ha hecho libertaria, que defiende, en suma, la Institución en sí (como si no debiera contribuir a hacer imaginables otra vida y otro mundo -podríamos agregar[ix]-). Escribe contra una Poesía petrificada que impide el poetizar imprevisible, arriesgado, singular. Pero ¿qué más previsibles que los golpes de efecto de los que se sitúan en el Parnaso? ¿Qué menos arriesgado que la relectura de lo ya-sabido, de lo que suscita un entusiasmo fácil y facilista de cierto público cautivado antes incluso de conocer el poema? ¿Qué menos riesgoso puede haber que el sustraerse del desafío que cada poema auténtico propone, más allá de la consagración de los nombres? Y ¿qué menos singular que la escritura que se somete voluntariamente a tanto “ismo” domesticador, a tradiciones literarias consagradas que en su misma institucionalización pierden o mitigan su potencia crítica?

Admitamos pues, que en su crítica “simplista y brutal” (tal como Gombrowicz mismo calificara su intervención) hay un núcleo de verdad perturbador. Admitamos también que su lectura de los poetas no es ajena a nuestra contemporaneidad, que incluso es más fácil arrancar un aplauso que un gesto de desconcierto, que sin extranjería no hay fluir poético que tense la Poesía fosilizada, que sin destrucción de textos canonizados y contra-canonizados lo único que nos queda es un Museo de Estética para arribistas y conformistas, “muchedumbre de seres excepcionales”, carentes de todo sentido (auto)crítico. Aceptemos, cómo no, que hay que escribir contra la Poesía, esa egolatría parlanchina que se inviste de Madurez sin dejar de repetir un credo heterónomo. Aceptemos, finalmente, que también nosotros, aprendices de poetas, aprendices de humanidad, participamos en una lucha en la que tenemos muy poco para enseñar y mucho por aprender. Acaso un silencio receptivo -un silencio que no es cese de sentido sino apertura filosófica- sea el primer paso para saber estar más allá de la patria complaciente de la lengua materna: no sólo contribuir a crear otra lengua, sino también, por recuperar una expresión de Felix Guattari, participar en esas «lenguas menores» que cuestionan la plenitud del discurso dominante. Si a pesar de todo, quisiéramos seguir escribiendo, si a pesar de esas verdades perturbadoras, todavía siguiéramos apostando por una singularización de la búsqueda –y no a la inversa-, puede que alguna vez nuestra poesía sea producto de una práctica de libertad y no un mero llamado al orden (de los privilegios).

-IV-

De forma algo menos ruidosa, unas décadas después Pierre Bourdieu avanzó en su proyecto de hacer una sociología del arte, desarrollada especialmente en Las reglas del arte y La distinción. A pesar de ciertos riesgos reduccionistas que comprometen su empresa teórica en este respecto, no dudó en atribuir a los artistas una «voluntad de distinción» que, en la cúspide se transforma en una «distinción sin voluntad de distinción». No es este espacio el adecuado para discutir el alcance de ese proyecto teórico, pero en algo se asemeja a la crítica de Gombrowicz: la forma en que los poetas se representan a sí mismos, esto es, el lugar de distinción que se auto-asignan, aunque en el caso de Bourdieu se afirme muy poco acerca de la poesía misma. Los “creadores” -habitualmente, miembros de las fracciones dominadas de las clases dominantes- en tanto “creaciones sociales”, suelen adoptar estrategias estéticas para distinguirse por sobre otros sujetos con menor capital cultural, incluso apelando a un capital lingüístico que los sitúa en una posición legitimada en el espacio social. Que en el juego literario hay más que eso es evidente para cualquier sujeto pasional que escribe en la penumbra de los espacios concurridos. La catexis libidinal que se deposita a menudo en la elaboración poética difícilmente podría explicarse desde esta perspectiva: la inversión, las apuestas no pueden reducirse a un deseo de obtención de reconocimiento, porque eso conllevaría interrogar por qué sería el campo artístico, desde la perspectiva de los actores, el más favorable para llegar a ese fin, antes que otros, como el científico, el filosófico o incluso el económico. Aunque se alegue que esa «inversión» –que supone conocer la historia del campo- es parte de las estrategias de los participantes, es cuanto menos riesgoso limitarse a esas premisas explicativas cuando de lo que se trata es de dar cuenta de unas prácticas en las que el «gasto improductivo» -usando una expresión de G. Bataille- también hace su parte.

Con todo, en una dimensión sociológica, no es difícil adivinar que detrás de las apuestas estéticas –incluso de las estéticas cultas- hay una lucha social por el enclasamiento legítimo, con todos los beneficios simbólicos y económicos que eso implica (acceso a puestos universitarios o cargos públicos ligados al campo cultural, a publicaciones prestigiosas, a círculos de “amistades selectas”, etc.). Por tanto, antes que reclamar para los poetas una legitimidad unánime e indiscutida (que nos haría portadores legítimos de unos privilegios), más bien conviene inscribir nuestra posición en un campo de luchas sociales y políticas, esto es, en una red de relaciones de poder que pueden contribuir tanto a la reproducción como a la transformación del presente mundo social.

Habría pues que abstenerse de los himnos que bajan de las alturas y de la adscripción de los poetas a una ética de la verdad. El campo poético, pues, prestigia a sus portadores y los enclasa, especialmente cuando sus productos lingüísticos se atienen a pautas socialmente legitimadas. No estoy seguro que semejante argumento no pueda ser usado contra cualquier intelectual, incluso contra los sociólogos mismos. Sin embargo, y aunque estoy convencido de que todo tratamiento unitario de una noción como “poeta” peligra con caer en mistificaciones importantes (haciendo difícil asignar una significación estable a esa figura), no deberíamos dejar de interrogar, dentro del “juego poético”, acerca del tipo de complicidad implícita que estamos construyendo en tanto jugadores.

Quienes asumimos que ser (aprendices de) poetas no es necesariamente un acto supremo de rebeldía, quienes procuramos mostrar que también en el campo artístico hay estrategias de integración en circuitos más o menos oficiales e institucionalizados (que buscan sumarse a una tradición meritocrática que consagra nombres de autor sin modificar en absoluto un orden literario que, paradójicamente, asigna lugares con casi absoluta independencia a los méritos literarios[x]), incluso nosotros, y precisamente nosotros, no podemos eximirnos de interrogar nuestra responsabilidad ante aquello que -por el mero hecho de jugar- ya damos por presupuesto. No sólo no quedamos liberados por necesidad, sino que además, tenemos que mostrar si es posible salirse de esa voluntad de distinción cultural, de ese deseo de ser situados en el altar del “genio” o del “talento estético” que, por el mismo hecho de ser reconocido por los demás, confiere un específico poder simbólico.

Podría intentar decirlo de otro modo: es ingenuo suponer que los poetas somos ingenuos. Casi todos anticipamos efectos de sentido posibles, juicios deseados y temidos, y sobre esa base, estructuramos de forma más o menos (in)consciente estrategias discursivas específicas para hacer aceptables nuestras creaciones poéticas. La “renuncia”, el “ascetismo”, la “ejemplaridad”, apenas si ayudan a describir a algunas identidades poéticas, pero distan de ser regularidades del campo. Basta conocer a muchos poetas para des-idealizarlos. No se trata solamente de que los poetas no tenemos ni deberíamos tener, a priori, ningún privilegio político o ético. Es que a menudo hasta nos eximimos de examinar por qué creemos que deberíamos tenerlos.

Y aunque debamos recordar la heterogeneidad, no resulta válido hacerlo a costa de olvidar los presupuestos compartidos del juego. Eso nos desplaza del terreno de las estrategias individuales y grupales a las condiciones de existencia de tales estrategias (no sólo al «campo literario» sino al «campo social» en su conjunto). En ese examen, difícilmente podemos sustraernos de dimensiones extra-literarias. Más que pronunciamientos explícitos, en última instancia, cabría interrogar en clave política las diversas prácticas poéticas, incluyendo sus productos discursivos. Dicho en términos diferentes: tenemos que aprender a ir más allá de la estética, sin prescindir en primera instancia de un juicio estético tan necesario como insuficiente. Desde luego, esa «clave política» no refiere a un sistema de partidos ni mucho menos a las instituciones estatales. Remite, más bien, al proyecto social que toda poética esboza y que no siempre el poeta encarna de forma relativamente coherente.

Un análisis semejante tiene que enfrentarse a contradicciones pragmáticas incómodas e incomodantes. ¿Qué ostenta, por ejemplo, esa nueva moda del “malditismo” que deriva las más de las veces en poesía confesional o incluso del “sucismo” escrito entre sábanas almidonadas? ¿Qué rentabilidad se persigue con la apelación a recursos de identificación fácil, al golpe que cultiva, al acto algo cínico y algo demagógico de decir aquello que se espera? ¿Qué elecciones estético-ideológicas hacemos para resistirnos o favorecer la propia fetichización? ¿Cómo nos desplazamos de los lugares excéntricos –pero prestigiosos- que culturalmente se nos asignan? ¿Qué nos sacude el alma bella que cultivamos en la parsimonia de los resguardos, a pesar del desierto que crece por los cuatro costados? ¿Y cómo nos vinculamos con las poéticas del otro, más allá del prestigio de los nombres consagrados?

-V-

Hay demasiadas preguntas pendientes y cada una activa resistencias en todos aquellos que se sitúan, engañosamente, en el «discurso del amo», aunque no dominen ni siquiera sus impulsos. Habrá que leer como síntoma la resistencia a ser enjuiciados siendo sujetos que juzgamos. Ninguno de nosotros tiene asegurada una plena coherencia entre el deseo de una sociedad igualitaria -en la que la simetría es requerida- y la tensión de hablar desde cierta extranjería. Con todo, más de uno apostamos por construir una comunidad en diáspora, o mejor dicho, una comunidad en la diáspora[xi]. Hay que encontrarse en el movimiento si queremos crear poéticas dialogantes: aprender a habitar la tensión –para que fecunde.

En este sentido, la pregunta sobre lo que significa participar en el campo poético en las condiciones del presente mantiene su relevancia. Eso no diluye la especificidad del debate estético, ni alcanza con afirmar –como suele decirse- que además de las divisiones de clase, hay que tomar en cuenta factores como el género, la edad, las orientaciones sexuales, etc.. Sin desconocer esos factores sociales constitutivos, nos resultarían completamente ininteligibles las disputas y las apuestas poéticas si no apeláramos a una «historia interna» del campo que no se deja subsumir a una cuestión de economía política: las luchas entre escuelas (incluyendo las pugnas políticas de sentido, las distintas experimentaciones estéticas, etc.) no podrían explicarse desconociendo la condición relativamente autónoma del campo poético.

Puesto que también el campo poético y literario en general es un modo de producción de desigualdades sociales y dado que la sociedad no es lo otro de la poesía, sino su condición de (im)posibilidad, cabría detenernos a pensar si estamos construyendo algo diferente a una sociedad meritocrática e individualista (a pesar de los epítetos rentables y los «reenvíos de ascensor» a los que se refería Karl Kraus, tan practicados entre poetas). Estos reenvíos refieren en primer orden a la mutua autorización discursiva en diversos espacios institucionales, con relativa independencia del valor de las producciones poéticas. Hay que incluir, dentro de esta operación, el juego de mutuas recomendaciones de publicación en determinadas industrias editoriales así como la escandalosa –pero no por ello menos frecuente- asignación de premios entre personas que alternativamente participan en un mismo jurado[xii], sin siquiera entrar en una evaluación crítica veraz acerca de la «calidad literaria» (concepto que, por más resbaladizo y ambiguo que resulte, resulta imprescindible en un análisis literario serio[xiii]). La contracara de estos reenvíos es la exclusión de aquellos que sólo pueden invocar a su favor la verdad de su obra.

Digamos, en este punto, que lo peligroso no es debatir sobre estética en el capitalismo sino caer en una suerte de estetización de las condiciones del presente y en la reducción de ciertos modos de funcionamiento del campo a una cuestión de gusto. Y si acaso queremos constituir nuestras poéticas en intervenciones críticas, tendremos que hacernos cargo de que hoy la práctica poética, más que nunca, reclama una elucidación de sus principios sociales y culturales de sustento.

-VI-